※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

さまざまな理由で「働きづらさ」を感じている人は、世の中にたくさんいると思います。その要因や程度の差は人それぞれだろうけど、ちょっとのサポートやスキルを身につけたことがきっかけで、大きく前に進める人もいるのかもしれない。

今回紹介するのは、障がいを持つ人へのサポートを通じて、社会をより良くしたいと考えている人たちです。

株式会社manabyは、東北や関東を中心に障がいがある人の就労支援を行なっているソーシャルベンチャー。

株式会社manabyは、東北や関東を中心に障がいがある人の就労支援を行なっているソーシャルベンチャー。“一人ひとりが自分らしく働ける社会をつくるために”

身体障害や精神障害、発達障害など、さまざまな理由で働きたくても働けていない人たちに寄り添い、その人らしい働き方が選択できるようにサポートしています。

今回募集するのは、新横浜で新たに開所する事業所のマネージャーと、関東エリア内の事業所で働く支援員。そして、manabyの事業所拡大の業務に携わるコーディネーターです。

どの職種も、まずは支援員として現場に入るところからスタートすることになるそう。

顔の見える関係で、一人ひとりに寄り添ったサポートがしたい。そんな想いがある人には、やりがいのある仕事だと思います。

取材に向かったのは、新横浜駅から歩いて5分ほどの場所にあるビル。

6階の部屋に入ると、真新しい机や椅子が並んでいる。物が少なく、すっきりとした状態だ。

「ここは5月に新しくオープンする予定なんです。開所に向けて、今まさに備品などを準備しているところですね」

代表の岡﨑さんが教えてくれた。

「高校生の頃から、仕事は自分で自由に選びたいと思っていたんです。将来は起業しようと考えていました」

「高校生の頃から、仕事は自分で自由に選びたいと思っていたんです。将来は起業しようと考えていました」福祉事業を展開する会社でのインターンをきっかけに就労移行支援施設の運営を始めたのが、大学3年生のとき。

就労移行支援とは、障がいのある人が仕事を探すサポートをするサービスのこと。利用者は事業所に通いながらスキルを身につけ、就労に必要なサポートを受けることができる。

自分で運営してみると、いろんなことがわかったそう。

「就労移行支援を通して就職できても、職場環境に馴染むことができず、退職してしまう。そういう人がとても多かったんです」

「障がいによっては混み合った電車に乗ることができなかったり、たくさんの人とコミュニケーションするのがむずかしかったりする。そんな人でも、働きたい気持ちをうまく生かせる環境をつくっていきたいと思いました」

そこで2016年に立ち上げたのが、manabyだった。

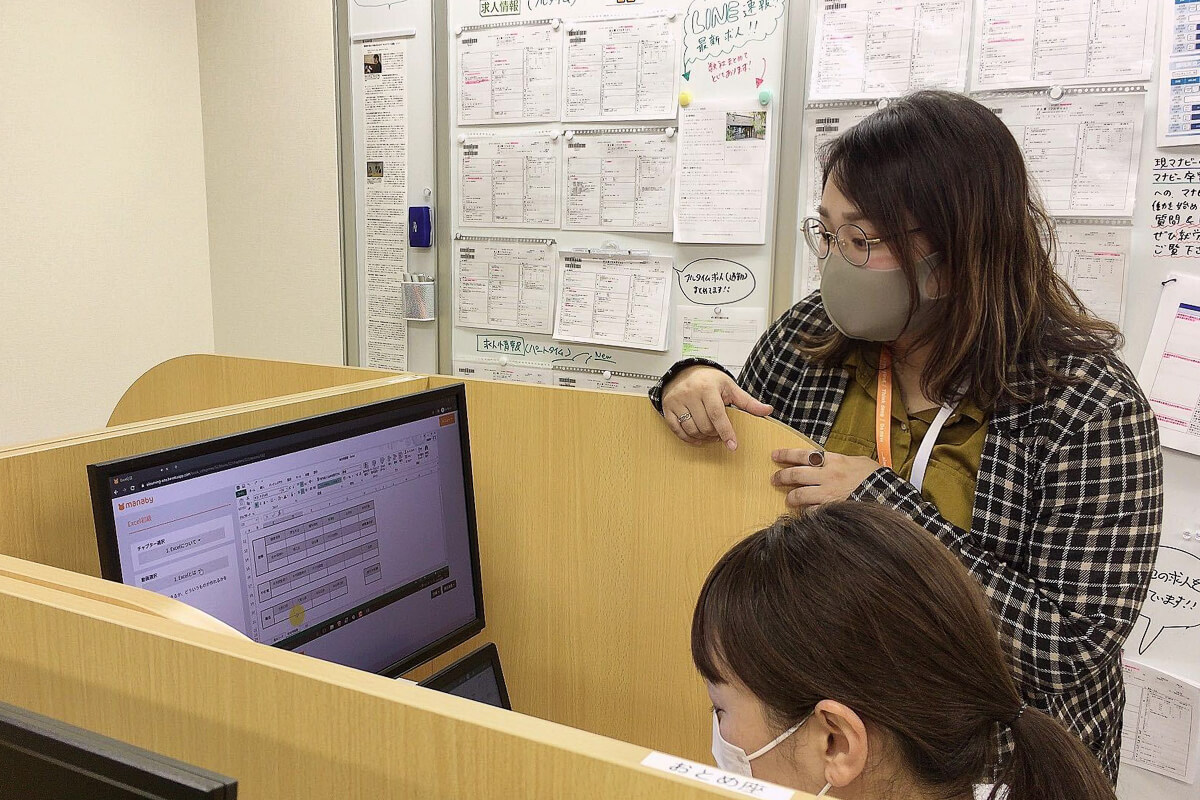

独自のeラーニングシステムを開発し、プログラミングやデザインなどのITスキルを中心に、事業所でも在宅でも、自分のペースに合わせてスキルを身につけることができるように環境を整備。

「ITスキルがあれば、リモートワークで働ける選択肢も出てくる。最近はリモートを取り入れる企業も増えてきているので、働く環境をより選びやすくなっているように感じていますね」

「ITスキルがあれば、リモートワークで働ける選択肢も出てくる。最近はリモートを取り入れる企業も増えてきているので、働く環境をより選びやすくなっているように感じていますね」仙台から始まった事業所は、東北、関東、関西へと拡大。現在は全国21ヶ所にあり、社員も80人ほどにまで増えているそう。

就労移行支援のほかにも、就労継続支援B型「manaby CREATORS」や、支援で提供するeラーニングを誰でも利用でき、キャリア相談もできる有償サービス「manaby WORKS」という事業も展開。

リモートワークやワーケーションなどいろいろな働き方が認知されてきた影響もあって、障がいのあるなしに関わらず、利用したいという人が増えてきている。

「やりたいことはたくさんあるんですが、一人ひとりが自分らしく働ける社会をつくる、というミッションはずっと変わっていなくて。障がいのある人が自分らしく働くためには何が必要だろうと考えて形にしてきたのがmanabyだし、自分らしく働ける裾野をより広げていくサポートができると思ってるんです」

「やりたいことはたくさんあるんですが、一人ひとりが自分らしく働ける社会をつくる、というミッションはずっと変わっていなくて。障がいのある人が自分らしく働くためには何が必要だろうと考えて形にしてきたのがmanabyだし、自分らしく働ける裾野をより広げていくサポートができると思ってるんです」「まずはそのミッションに共感していただけるかが、一番大切なことだと思ってます。そして、僕らはまだまだチャレンジしていきたいので、変化を楽しみながら、新しいことにも自分から飛び込んでいける人に来てもらいたいですね」

つづいて話を聞いたのは、2年前に入社した久田さん。八王子事業所のマネージャーを務めている。

地元名古屋の大学を卒業後、音楽や不動産に関わるさまざまな仕事を経験し、前職では法人向けインテリアのソリューション営業を行っていた。

地元名古屋の大学を卒業後、音楽や不動産に関わるさまざまな仕事を経験し、前職では法人向けインテリアのソリューション営業を行っていた。「学生時代から、“普通”の枠じゃ収まらずに困っている人のサポートをしたいっていう気持ちが強くて。前職もやりがいはあったけど、ひとりの人をサポートしている感触が少ないことに、ちょっともやもやしていました」

そんななか、久田さんに大きな転機が訪れる。

「目の病気になってしまったんです。検査をしてみないとわからないけど、失明する可能性が高くて、治療の合併症で最悪死んでしまう場合もあるって」

「ええ!って、驚いたしすごく悩みました。検査結果が出るまでの1週間は、失明したら一人では暮らせないよな、とか、私はいまやりたいことをやれているのかな、とか…。ずっと不安で悩んでしまって」

検査の結果、幸いにも失明や生死に関わることはなかった。けれども、久田さんの人生観は大きく変わった。

「結果を待っている1週間、側から見ると、目がちょっと充血してるくらいだったんです。でも、私にとっては生死に関わる問題なわけで」

「そう考えたら、見た目ではわからないけど大きな不安とか悩みを抱えて生きている人って、世の中にはたくさんいるんだろうなって。そのことをすごく実感して考えるようになったんですよね」

manabyを知ったのは、病気になった少しあとのこと。

manabyを知ったのは、病気になった少しあとのこと。福祉の経験はなかったけれど、障害を抱えて生きている人に寄り添ってサポートする仕事に、「これだ!」と思ったそう。

「最初はこわかったです。manabyでは利用者さんのことをクルーと呼んでいるんですが、クルーさんは精神障害を持たれている人が多くて。自分が話すことで傷つけてしまわないかって、一歩距離をおいてしまっていました」

「でもそのときの先輩が、気にしすぎなくていいって言ってくれて。傷つくポイントって人によって全然ちがっていて、それは障がいのあるなしに関係ないじゃないですか。だから、まずは人として失礼なことをしない。もしポイントをついてしまっても、素直に謝ればいい。そう思えてからは、こわがらずに話せるようになった気がします」

人によっては、病気の症状でマイナス思考になりやすい場合もあるし、服用している薬の影響が出ることもある。

一歩距離をおくのではなく、一人ひとりのことを知る努力をして、同じスタートラインに立つ。そこから一緒に歩いていくことが大切なのだろうな。

一日の仕事の流れは、どんな感じなんでしょう。

「朝は前日の共有事項をみんなで確認します。クルーさんが来たら挨拶をして、ちょっと話して。そのあとは訓練に入ってもらって、訓練中は質問に答えたり、困っている様子の人がいたら話しかけたり、といった感じですね」

入社前から、福祉についての高度な知識や経験は必須ではないそう。実践を通して学びながら、それぞれの社会人経験を活かして働くことを一緒に考え、選択肢を提示しながら、利用者が自分で選べるように伴走していくことが大切になる。

ただ、それだけ聞くとゆったりと働ける印象があります。

「私も最初はそう思ってました(笑)。ただその合間に、クルーさんとの面談とか関係機関への連絡など、いろんなものが入ってきます。ゆったりとしたカウンセリングルームっていうよりは、せわしなく動いてるうちに1日が終わる、みたいな。スピーディーな雰囲気ですね」

また、クルーさんだけでなくスタッフのマネジメントも、事業所マネージャーに求められること。

月に1回ほどはスタッフと面談を行い、個々のモチベーションや働くなかで感じていることを共有する。会社のミッションが大きいぶん、一人ひとりの価値観がミッションとうまくリンクできるように対話を重ねることが大切なのだそう。

クルーは、だいたい1年ほどかけてスキルを習得し、就労まで進んでいく。

クルーは、だいたい1年ほどかけてスキルを習得し、就労まで進んでいく。入所から就労後のフォローまで。日々成長していくクルーの変化を見ることができるのは、大きな幸せなのだとか。

「人と関わるのが苦手でずっと足元を見ながら話していたような人が、面談や日々の会話を積み重ねるなかで、少しずつ顔を上げて話してくれるようになって」

「最近では、ほかのクルーさんとレクリエーションの準備をしたり、面接でもしっかり自分のことを伝えられたり。そんなふうに、クルーさん自身が変わっていく姿を見ると、本当にうれしくなりますね」

一人ひとりの顔を思い出すように、噛み締めながら話してくれる久田さん。

それぞれの個性を受け止め、地道にコミュニケーションを重ねる。その姿勢は、きっとクルーにも伝わっているのだろうな。

「スタッフみんな、どうしたらより良くなるだろうって、クルーさんのことをずっと考えながら走っている人たちばかりなんです。社内の風通しもいいから、提案したことがどんどん形になっていきます」

「そのスピードが早いぶん、私も置いていかれないようにしないとって、日々感じてます。新しく来てくれる人も、思いに共感するだけじゃなく、自分からどんどん動ける積極的な人だったらいいですね」

思いだけでは広がらない。

より良いサービスを提供するためにどうすればいいか。一人ひとりがしっかり考えて声にするからこそ、manabyは成長してこれた。

この土壌はどんなふうにつくられてきたのだろう。そんな疑問に、となりで聞いていた早川さんが答えてくれた。

早川さんは、関東エリアのマネージャーと事業所拡大のコーディネーターを兼務している方。

「立ち上げ当初からみんなで共有しているのが、manabyでは優しさと賢さが大切だよねっていうこと。それに加えて最近、強さも必要だよねっていう話が出ていて、その3つはずっと大切にしている要素ですね」

「立ち上げ当初からみんなで共有しているのが、manabyでは優しさと賢さが大切だよねっていうこと。それに加えて最近、強さも必要だよねっていう話が出ていて、その3つはずっと大切にしている要素ですね」優しさ、賢さ、そして強さ。

「支援をする上では、この人をサポートしたいっていう優しさが大切じゃないですか。でもそれを実際に事業にするためには、どうやって形にするかを考える賢さと、やり遂げる強さが必要で。manabyがここまで成長してこれたのも、その3つを意識してきたからだと思うんです」

また事業全体だけでなく、事業所マネージャーや支援員といった個人のレベルでも、その3つは大切な要素だそう。

たとえばクルーさんと接するなかで、自分のちょっとした言葉で悲しませてしまったり、逆に予想以上に喜んでくれたり。関係性のなかで起きてしまう相互作用に引っ張られすぎず、サポートする側として自分を保つ必要がある。

寄り添って共感するなかでも、自分が折れてしまわないように、ときどきうまく距離をとる。勇気がいることだけど、その強さは自分を保つ上で、すごく大切なのだろうな。

「この仕事って、他人の人生を大きく変えるポテンシャルがあると思っていて。僕たちの意識とか工夫次第で、自分らしく生きていくきっかけを与えられるかもしれない」

「そうやって誰かの自分らしさを一緒に考えることが、その人自身にとっても“自分らしく働くこと”につながる。そんなふうに思える人に来てもらいたいですね」

優しく、賢く、強く。伴走する。

誰もが自分らしく働き、生きていける社会が当たり前になるように。地道に着実に、manabyの人たちは歩みを進めているように感じました。

(2020/12/18 取材 稲本琢仙)

※撮影時にはマスクを外していただいております。