※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

この数年、自由な働き方が広く認知されてきたように思います。たとえば働く場所もそのひとつ。地元に帰りたいけれど、都会でないと仕事が続けられない。そんな制限もだんだんとなくなっていくのかもしれません。

今回紹介するシステムエンジニアは、いろんな働き方にチャレンジしやすい職種だと思います。

小僧com株式会社は、アプリやWebサービス、業務基幹システムの開発・運用を行っている会社。ベトナムのダナンとホーチミンにも拠点があり、現地のエンジニアと協力して仕事を進めています。

小僧com株式会社は、アプリやWebサービス、業務基幹システムの開発・運用を行っている会社。ベトナムのダナンとホーチミンにも拠点があり、現地のエンジニアと協力して仕事を進めています。今回募集するのは、オフショア開発の要となるブリッジシステムエンジニア。システムやアプリの設計を担当しつつ、国内のメンバーとベトナムにいる開発メンバーを橋渡しするような役割です。

ベトナムに日本人スタッフもいるため、英語力はそこまで必要ではないそう。システムエンジニアの経験があって、フルリモートで働きたい。上流工程から関わって仕事をしたい。そんなふうに感じている人は、ぜひ続きを読んでみてください。

(新型コロナウィルスの感染拡大を受け、オンラインにて取材を行いました。なお、現地の写真は提供いただいたものを使用しています)

以前は東京にオフィスを構えていた小僧com。昨年オフィスを解約し、現在はスタッフ全員がフルリモートで働いている。

「ご無沙汰してます!」と、代表の平松さんがオンラインでつないでくれた。

「1年前の募集から、いろいろと会社も変わってきて。ベトナムの拠点も順調に稼働していて、エンジニアも30人まで増えたんですよ」

「1年前の募集から、いろいろと会社も変わってきて。ベトナムの拠点も順調に稼働していて、エンジニアも30人まで増えたんですよ」「開発の土壌が整ってきたので、今後はさらに大きな仕事も受注していきたい。そのためにも、国内のメンバーとベトナムのエンジニアをつないでくれる仲間がほしいと思っているんです」

小僧comは2006年に平松さんのお父さんが創業した会社。

『人生100年時代、50代や60代なんてまだまだ鼻垂れ小僧だ』という考えから、当初はアクティブシニア向けのSNSをつくる事業からスタートした。

2009年に平松さんが経営を引き継いでからは、アプリや業務システムの設計・開発事業に力を入れるように。海外のエンジニアと協業するオフショア開発をスタートさせ、現在はダナンとホーチミンに拠点がある。

「僕たち日本のメンバーがお客さんへの営業やシステムの設計を担当して、ベトナムのメンバーに開発してもらう。その流れはこの1年で成熟してきました」

「僕たち日本のメンバーがお客さんへの営業やシステムの設計を担当して、ベトナムのメンバーに開発してもらう。その流れはこの1年で成熟してきました」「コロナ禍で予定通りにいかないこともありましたが、日本にいるスタッフのフルリモート化も進んだし、ベトナムでのエンジニア採用もうまくいって。会社としてさらに成長していく段階だと思っています」

アプリやWebサービスから、大規模な基幹システムまで。企業が抱えるさまざまな課題を、Webやシステムの面から解決する。

小僧comでは、仕事の多くを元請けとして受託し、発注元の企業と直接コミュニケーションを重ねることを大事にしている。

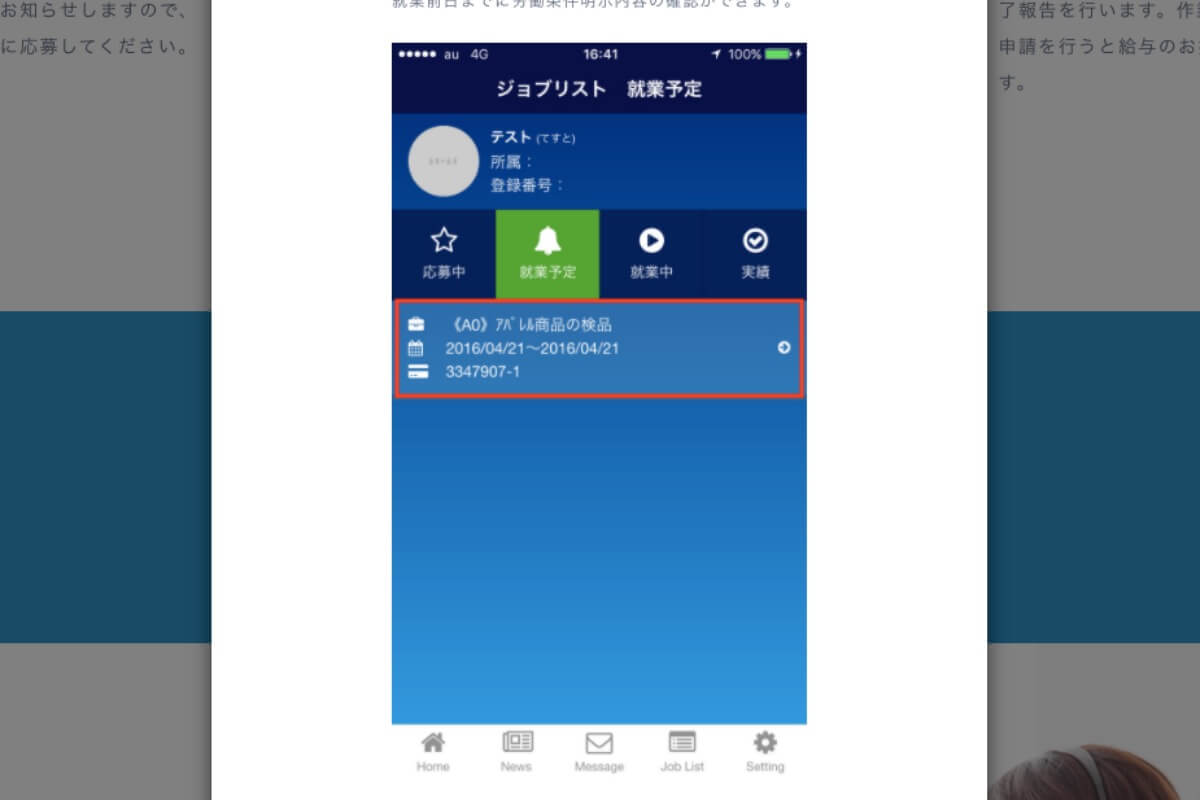

たとえば、派遣会社から相談を受けてつくった「スマジョブ」というアプリ。派遣サービスの利用者が仕事を探すところから、出勤・退勤時刻の管理、そして給与の振込申請までアプリ内で完結できるようにした。

そこから派生して、アプリと連動した業務システムも開発し、最近リリースしたそう。

そこから派生して、アプリと連動した業務システムも開発し、最近リリースしたそう。ひとつのものをつくって終わりではなく、より良くしていくための提案もする。その積み重ねが信頼と次の仕事につながっている。

今回募集する人は、国内のメンバーとベトナムの開発チームをつなぐ、ブリッジシステムエンジニア。

具体的にどんな仕事なのか、現担当の鈴木さんに続けて話を聞かせてもらう。

「うちはバックログっていうグループウェアを使っているんですが、そこにお客さんも入っていただいて、システムの不具合やこんな機能がほしいっていう要望を挙げてもらいます。それを営業担当が見て、必要に応じて詳細をヒアリングしたうえで僕に流してくれる、という感じです」

「うちはバックログっていうグループウェアを使っているんですが、そこにお客さんも入っていただいて、システムの不具合やこんな機能がほしいっていう要望を挙げてもらいます。それを営業担当が見て、必要に応じて詳細をヒアリングしたうえで僕に流してくれる、という感じです」「手元に来たものは、設計をしてベトナムのエンジニアにお願いしたり、ベトナム側が忙しそうだったら僕のほうで開発までやったりすることもあります。完成したら営業に引き継いで、お客さんに確認してもらうっていうのが一連の流れですね」

話を聞いていると、プログラミングの技術だけでなく、コミュニケーション能力も求められそうな仕事だ。

鈴木さんはもともとエンジニアの経験があったんですか?

「前職ではネットワークエンジニアをしていました。当時は仕事がすごくつまらないなと感じていて…監視員みたいだったんですよね。パソコンを眺めて、マニュアル通りに動いていくのをチェックする。よくもわるくも誰でもできて、頭を使わない仕事だったんです」

「このまま続けていくのは精神的に耐えられないんじゃないかと。もっと自分で考えて動ける仕事をしたいと思いました」

退職後、職業訓練校でWebデザインやコーディングを学び、4年前に小僧comへ入社。

開発や営業を経験したあと、2年ほど前からはブリッジシステムエンジニアとして、先ほど平松さんの話に出てきた派遣会社の業務システム開発に関わっている。

「つい最近リリースしたばかりなので、今は不具合の対応や細かな設定を日々行なっているところです。不具合といっても、その内容っていろいろなんですよ」

システム側でエラーが出ていることもあれば、システムは正常に動いていても、お客さんとの認識のすれ違いによって起きてしまうエラーもある。

「派遣業でいうと、18歳未満の人は夜遅い時間の仕事ってできないんです。でも、年齢と勤務時間で自動的に弾く仕組みがうまく動いていなかったことがあって」

「システムを改修しないといけないものなのか、設定を修正すれば直るのか。課題として挙げてもらったことをよく噛み砕いたうえで、開発メンバーに流すかどうか判断することが必要です」

システムの改善点を見つけて、自分たちから提案することもある。

システムの改善点を見つけて、自分たちから提案することもある。「できるだけ自動で入力できる仕組みをつくったら便利になりませんか?って、こちらから提案して実装したこともありました」

「お客さんに寄り添って考えないと、ただ言われたことをやるだけになってしまう。それは自分自身楽しくないし、お客さんにとっても『どこに頼んでも一緒じゃん』ってなるので。提案したことでよろこんでもらえたときは、この仕事をやっていてよかったなって思いますね」

主体的に働ける一方、フルリモートというのもあり、セルフマネジメントの意識が求められる。

たとえば、ベトナムのメンバーに開発を依頼するとき。大きな修正内容であれば、ベトナムのトランスレーターに協力してもらいながら設計資料をつくる必要があるし、逆に多少の不具合であれば簡単なメッセージで伝えることもある。

どうしたら正確に効率よく伝えることができるか。作業の内容のみならず、どんな作業が必要かを判断することも大切だ。

「短い内容なら、翻訳サービス上で2、3回英語と日本語を切り替えても文章が壊れなかったら大丈夫だろう、みたいな。いろいろ工夫しながらコミュニケーションしていますね。勤務時間もフレックスで、その日どこまで仕事を進めるか、細かく指示されるわけではないので、ちゃんと自分で意思決定をするようになったかなと思います」

「短い内容なら、翻訳サービス上で2、3回英語と日本語を切り替えても文章が壊れなかったら大丈夫だろう、みたいな。いろいろ工夫しながらコミュニケーションしていますね。勤務時間もフレックスで、その日どこまで仕事を進めるか、細かく指示されるわけではないので、ちゃんと自分で意思決定をするようになったかなと思います」「新しく来てくれる人も、自分で考えて動ける人だといいんじゃないかな。働き方も変わって会社も成長していく段階なので、一緒に大きくしていきたいって思う人にとっては、面白い環境だと思いますよ」

鈴木さんをはじめ、社員のほとんどは自宅で働いている。地方で暮らしているスタッフもいて、働き方に関してはさらに自由にしていきたい、と代表の平松さん。

「次に話す森谷さんは、夏に地元の秋田に引っ越す予定なんですよ。一昨日子どもが生まれたんだよね。おめでとう!」

「ありがとうございます(笑)」と、うれしそうな営業担当の森谷さん。昨年、日本仕事百貨の募集を通じて入社した。

「平松さんにも、『出産してすぐの時期が一番大事だから。ちゃんと奥さんと子どものサポートをしてね』って言ってもらって。チームで情報共有して、時間の融通もきかせてもらいながらがんばっているところです」

「平松さんにも、『出産してすぐの時期が一番大事だから。ちゃんと奥さんと子どものサポートをしてね』って言ってもらって。チームで情報共有して、時間の融通もきかせてもらいながらがんばっているところです」森谷さんは、もともとIT系の会社で長くエンジニアをしていた。開発会社と一般企業のシステム部門を、それぞれ10年ほど経験してきたという。

「以前から地元の秋田に帰りたいっていう思いがあったんです。けれど、地方でシステム系の会社を探しても、大企業の二次請け三次請けっていうところがほとんどで」

「お客さんと直接仕事ができて、秋田でも働ける会社があれば…と思っていたときに、奥さんから『こんな募集あるよ』って教えてもらって。それで応募しました」

現在は鈴木さんと同じチームに所属。営業担当はお客さんとエンジニアを、ブリッジシステムエンジニアはそれをさらに海外のメンバーへとつなぐ役割になる。

現在は鈴木さんと同じチームに所属。営業担当はお客さんとエンジニアを、ブリッジシステムエンジニアはそれをさらに海外のメンバーへとつなぐ役割になる。そこで大事なのは、関わる双方の目線を持つこと。

「ただ受託開発する場合と違って、気づいたことをこちらから提案したり、相談しながらよりよい形を探ったりしていくので、開発中に仕様が二転三転することもあるんですよ」

「開発のメンバーからすると、また変更するの?って思うときもたぶんあって。でも、お客さまの目線に立つからこそ、いいものづくりができる。僕ら日本のチームも、ベトナム側のチームも、その意識をきちんと持っていないといけないなと思っています」

今回新しく入る人は、どれくらいの経験やスキルが必要でしょう?

今回新しく入る人は、どれくらいの経験やスキルが必要でしょう?「システムの企業で3、4年くらい働いた経験は必要かなと思います。もちろんフォローはしますが、1から丁寧に教育することは難しいので、基本的なスキルは前提になるかなと。とくにアプリケーションの開発に関わったことがあると入りやすいかもしれないです」

たとえば、森谷さんのように地方に移住してエンジニアの仕事を続けたい人。お客さんに近い立場で仕事をしたいと思っている人など。

働き方や関わり方の面で「こうありたい」という希望を抱いているエンジニアにとっては、いろんな可能性がある環境だと思う。

最後に、平松さんがこんなことを話してくれた。

「森谷さんの話もそうなんですが、リモートだからこそできることってたくさんあって。たとえば昼休みにちょっと抜けて病院行ってきますっていうのも、チームで情報共有してくれたら全然いいし。社員の家族も含めて、小僧comで働いていてよかったなって思ってもらいたいんです」

「僕は性善説に基づいてみんなと働きたいので。責任を持って自由に動いていってほしい。その考え方はこれからも大事にしていきたいと思っています」

自由な働き方や、お客さん目線で取り組む開発。その根っこには、責任と信頼にきちんと向き合って、チャレンジしてきた積み重ねがあるように感じました。

ここで働く人も、それを間近で体感しながら、一緒に進んでいけると思います。

(2021/3/15 オンライン取材 稲本琢仙)

※撮影時はマスクを外していただきました。