※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

おいしいって、なんだろう。

その問いに、Entô Diningマネージャーの徳岡さんが答えてくれました。

「お店の人と会話をしながら、お客さんが1皿まるごと楽しんでもらうことが、私にとっておいしいってことです。『あのスタッフさんに会いにもう一度行きたい!』って、味も、人も、思い出してもらえる。そんなお店が、おいしいお店だなって思います」

2021年夏、海士町にオープンした「Entô」。

島で唯一のホテルでありながら、島に訪れる人を島全体へと送り出す観光拠点として機能しています。

今回は、併設しているダイニングで働く料理人の募集です。

素材を育て、食材を選び、料理して、会話する。島をまるごと料理する仕事です。

生産者とゲストをつなぎ、海士町というユニークな地域を表現する食体験を提供します。

穏やかな自然が好き。農家さんや漁師さんと関わりながら、地域に根ざした料理をつくりたい。アイデアを凝らした料理で、食べる人を驚かせたい。

そうした想いを、惜しみなく発揮できる場所だと思います。

朝早く東京を発ち、鳥取・米子空港へ。

そこから七類港にタクシーで向かい、フェリーに乗船。重なる移動にそわそわしつつ、事前に調べていた海士町のパンフレットを何度も見返す。

船酔いに備え、船内の休憩室で横になっていると、海士町に到着するというアナウンス。

ささっとカメラを肩からかけてデッキへと急ぐと、ほかの乗客の目線の先にEntôを見つけた。

ガラス張りの外観には、フェリーの姿が反射している。ホテルの部屋から見える景色を想像する。

早速、歩いて5分のEntôへ。代表の青山さんにご挨拶。

前回の取材はオープンして間もないころの取材でした。今年で3年目を迎えるなかで、変化はありましたか?

「コロナ禍が収まりを見せてから、島に訪れる人の流れがはっきりと見えてきました。海外からのゲストも含め、ここEntôを目的地に、旅をする人が増えています」

「足を運んでくれている大きな要因は、やはり隠岐全体の世界観。自然と人間とのかかわりを理解する場所として、ジオパークにも認定されていてます。その風土や、そこに住む人に興味を持ってくれることはうれしいです」

海士町にはわかりやすい観光地はないけれど、ここにしかない風景が広がっている。

「海士町のスローガンは『ないものは、ない』です」

ないものはない?

「そうなんです。ぼんやりと景色を眺める時間から、地球の自然の豊かさにあらためて気づきを得ることで、心が満たされるような体験をして欲しい。その価値を空間で感じてもらえるよう、景観を優先して余計なものは置きません」

凪いだ海をぼんやりと眺める。ちょうど船がゆっくりと港に入ってくる。

豊かな自然が育まれている隠岐地域。

Entô Diningでは食をキーワードに、島全体を表現するダイニングを目指している。

「水も沸いていて、お米があって、野菜もつくっていて、魚も捕れて。自給自足ができる島として、隠岐の食材の豊かさは本当にすばらしいと思っています。この魅力をできるだけ活かして、ゲストに伝えていきたいんです」

今も提供する食材は、島のものを使用することにこだわっている。

たとえば、味付けのベースにも、隠岐で採れた飛魚(あご)を使った出汁や、海士町産の大豆・小麦をもとにつくられた子醤油味噌を使用している。

「まだ知らない食材やその調理の仕方が、昔の文献にあるかもしれないし、土地に住む人が教えてくれるかもしれない」

「そのためには、地域に飛び出す思い切りの良さが大切です。食材がどう育ち、どんな人がつくっているか。ストーリーを知って、それをダイニングでどう表現するか、真摯に向き合う人を募集したいです」

料理が好きというより、多くの人とバランスよく付き合っていける人が向いているかもしれませんね。

「そうですね。隠岐というフィールドを活かすため、まず何より、島に住む人やそれぞれの文化、等身大のこの島の姿にリスペクトを持ってくださる方が、大前提になるかなと思っています。だから、料理はこうあるべきだとか、自分はこうやってきたんだっていう固定観念はいらなくて」

「経験を引き出しとして活かしつつ、学んできたものを、ときには手放す勇気も持ち得ている。そして、受け入れる素直さに期待したいなって思っています」

青山さんから「温かく後ろから見守るタイプのマネージャー」と紹介してもらったのが、Entô Diningマネージャーの徳岡さん。職場では代わりのいないくらい、大きな役割を担っている人。

「そんなそんな!」と謙遜する徳岡さんに、まずはここで働くことになった経緯を聞いてみる。

お隣、鳥取県の食品会社に就職。テイクアウトのお弁当やお惣菜、ケータリングを提供する、ワンコインの世界で12年間働いた。

「コロナ禍になって、競合他社が一気に増えたんです。新しい勢いに、お客さんが流されてしまって、ぼんやりと転職を考えはじめました」

求人情報を探しはじめたころ、SNSやテレビで立て続けに目に入ったのが、Entô Diningの募集だった。

日本仕事百貨の記事も参考にしつつ応募を決める。

「最初は気軽に応募したつもりが、うまく話が進んで(笑)。お試しで来島をしたときに、スーパーや商店はあるし、生活できるかなと移住を決めました」

現在は、マネージャーという立場でありつつ、ダイニングの食全般を担当している。

朝には漁港に行って仕入れをしたり、農家さんから新鮮な野菜をお裾分けしていただいたり。地域の食材を集めながら、どう組み合わせて料理するかを考える。

メニューを見つつ、地酒もあるんですね、と尋ねると「お酒が好きなスタッフが、コースにペアリングを取り入れてくれたんです」と教えてくれた。

最近ほかのスタッフからも、朝食とディナーの合間を活用して、カフェ営業の提案があったそう。試験的に今年の冬、1週間ほどの営業できないか試みようとしている。

「現在ダイニングのメンバーは8人いますが、なかには料理未経験の子もいるんです。料理の世界ではあたりまえのルールみたいなものがあるものの、知らないからこそ斬新なアイデアが生まれることもあって」

「Entô Diningらしさと擦り合わせながら、なるべく頭ごなしに否定はせず、一緒にできる方法を探っていきます」

徳岡さんが、マネージャーとして頼られる理由がわかってきました。

「そうですか?前の会社では、『お母さんみたい』って言われましたね」

「Entô Diningのメンバーには、仕事も楽しみながら、島で過ごす時間を充実させてほしい。島に来たからには、なにかに挑戦したいとか、第一次産業に関わっていきたいとか。スタッフの子が、楽しそうにしていたり、やりたいことを正直に言えることで、私も元気をもらえるんです」

島を活かしながら、自由に働く姿を体現しているのが、徳岡さんと一緒にマネジメントに携わっている吉冨さん。

料理の世界に進むか悩んでいた吉冨さんの背中を押したのは、アルバイトをしていた高級寿司店で出会った料理人。

「和洋中、どの道か悩んでいる私に『生まれたときと死ぬとき、最初と最後に食べるものって、きっと和食なんだよね』って話をしてくれて。食の未来を考えたとき、和食は身近なものとして残り続ける気がしたんです」

下積みをしながらも、独自でメニューを考えたり、マネジメントの声がかかれば未経験でも挑戦したり。チャンスがあれば果敢に飛び込んだ。

生き生きとした働きぶりもあって、「島全体の料理の底上げをしてほしい」と声がかかり、今年の6月からEntô Diningで働いている。

「最初は朝食時のオペレーション改善に取り組みました。効率的に食材の仕込みをしたり、テーブルセットなども正しい順番を取り入れることで、残業もなくなるし、ディナーの準備にも取りかかれます」

はつらつとお話しする快活な姿に、頼もしさを感じる。

ふといただいた名刺を見ると、地域事業部の肩書きが。

専任の料理人ではないんですね。

「海士町の制度で、マルチワークを応援する複業組合に所属しているので。島にはいろいろな働き方をしている人がいるんですよ。私はEntô Diningをメインにしつつ、食にまつわるほかのことにも関わらせていただいています」

現在着手しているのが、海士町のお土産物をつくる企画。

出汁をとった魚の骨を利用したふりかけや、隠岐牛のしぐれ煮、帰りの船内で食べられるおにぎりと野菜出汁のセットなど、アイデアを実現に落とし込んでいる段階。

お土産物の企画でも、Entôのメニューを考えるときにも。むずかしいのは、小さな島のなかにある食材には、限りがあるということ。

たとえばお豆腐は、初日は白和え。次の日は白和えをがんもどきに。

その次の日は、別の料理で使った菊の花のあんかけと合わせて小鉢にする。

「1つの食材でも何十通りっていうレパートリーを持つことが、料理人としてすごく大事だと思っています」

「食材に限りがあってこそ、腕を発揮するのが料理の真骨頂だと思っていて。素材を活かした料理ってむずかしいけど、私は楽しいんです。ここでキャリアを積めば、どこに行っても料理ができる。これからの可能性が広がる気がしています」

吉冨さんは、どんな人と働きたいですか?

「Entô Diningには、料理だけやりたい子はいないと思っていて。仕事以外にも、自分のことに誠実に向き合って、日々楽しもうとするメンバーが多いから、きびしい環境にいた人ほど、溝ができてしまうかもしれない」

「島全体が人や仕事を受け入れて、自由で個性豊かな人がいることこそ、この島ならではだと思うんです。そんな環境を楽しめる人がいいですね」

吉冨さんが来て、島に新しい風が吹きはじめている。

「島のみなさんが、会うたびに体調とか気にしてくれていて。『ちゃんと寝れてる?』みたいな。家に帰って、コーヒーを淹れて、海を眺めてぼーっとする時間も過ごしてるんですよ、私」

「むしろ都会に住んでいたときの方が、騒音も誘惑も多かった。今はそんなこともないので、じっくりと自分と向き合えています。この生活が、私にとってはちょうどいいんです」

取材の日の夜、Entô Diningのみなさんが行きつけのスナックに誘ってもらいました。

みんな島の外からやってきて、この場所を楽しみながら働いている様子。

緊張なのか、取材を終えほっとしたのか、お酒が弱いだけなのか。酔っ払ってしまったけれど「また海士町に来てね」とやさしく見送ってくれた姿がはっきりと残っています。

(2023/10/3 取材 田辺宏太)

今回の取材では、島前地域で暮らし、働く人たち19人に話を聞きました。さまざまな挑戦が生まれていく風土が育まれてきた話を、コラムで紹介しています。

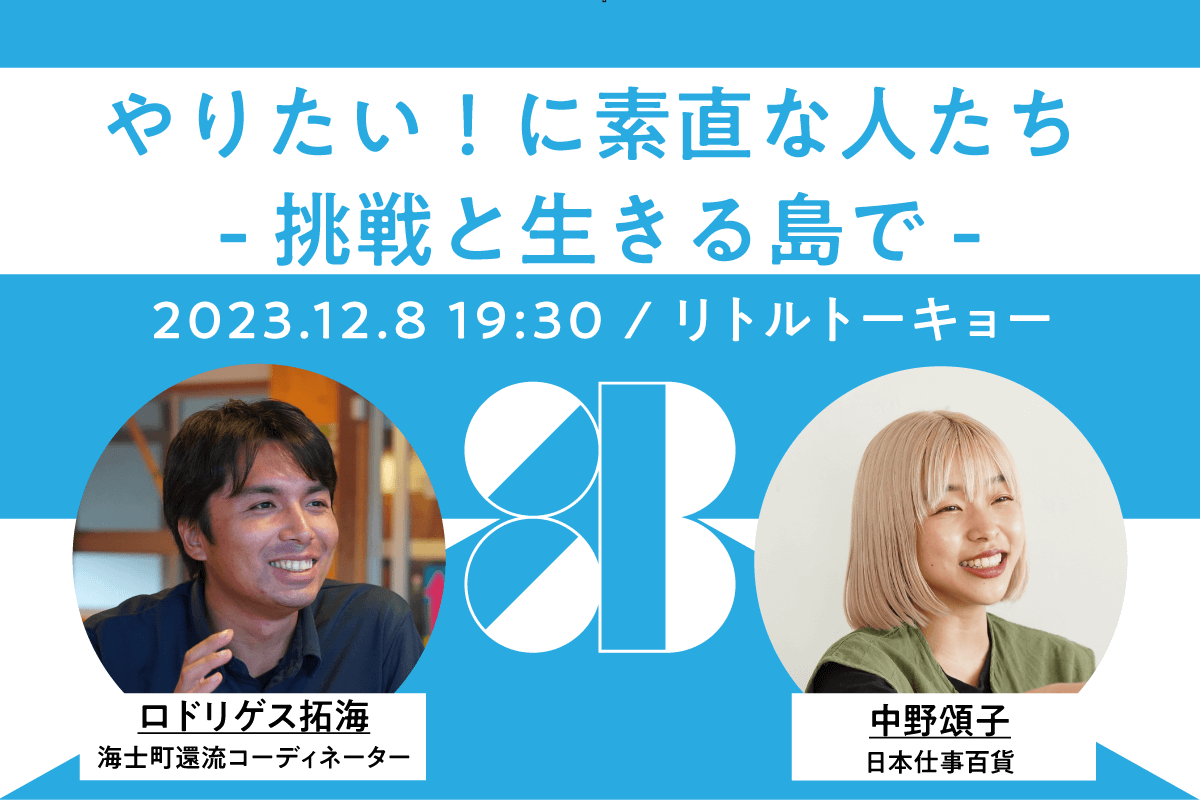

12月8日には、島前地域の人たちと一緒に東京・清澄白河のリトルトーキョーでしごとバーを開催します。Entôのスタッフも会場で参加予定です。記事を読んで、もっと話を聞いてみたくなった方も、ただただ飲みながらお話ししたい方も。配信もあるので、よければ覗いてみてください。

しごとバー「やりたい!に素直な人たち 挑戦と生きる島で」