※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

大空から世界を眺める鳥の視点、地上をつぶさに見る虫の視点、そして潮の流れを知る魚の視点は、時代の変化を捉える。この「鳥の目、虫の目、魚の目」というのは、物事を多角的に見るたとえです。

地域づくりの仕事で考えるなら、鳥の目は第三者として俯瞰すること、虫の目は現場の空気を肌で感じること、魚の目は長期的な発想で未来を考えることなのかもしれません。

RPIという会社は、そのすべてを大事にしているチームだと思います。

東京にあるオフィスを拠点に、全国津々浦々、地域課題解決のためのコンサルティングや、調査、マーケティングなどを行っているRPI。43年の歴史ある会社です。

東京にあるオフィスを拠点に、全国津々浦々、地域課題解決のためのコンサルティングや、調査、マーケティングなどを行っているRPI。43年の歴史ある会社です。農林水産業や観光、地域産業の振興、離島や山村の課題と向き合ったり、まちづくりや地域課題の解決に取り組んだり。一方では、全国数万人規模を対象にマーケティング・リサーチを行うことも。扱うテーマは、人の暮らしに関わることなら全部と言えるほど幅広い。

今回はここで、コンサルタントとリサーチャーとして働く人を募集します。

RPIには若手からベテランまで幅広い年齢層のスタッフがいて、10年以上続く業務に携わっているメンバーも少なくありません。

コンサルティングとリサーチは、互いに共通する部分もありますが、それぞれの適性や活かせる能力の違いもあります。それぞれの仕事の醍醐味を知る人たちに、話を聞きに行きました。今回は合わせて、アシスタントと、経理や総務の担当者も募集します。

神保町駅から、歩いて5分ほど。大通りから脇道に入ったところにあるビルの3階に、RPIのオフィスがある。

前回の取材はオンラインだったので、ここを訪れるのは約4年ぶり。

いつもと変わらない穏やかさで迎えてくれたのは、代表取締役の長澤さん。「取材に向けていろいろ考えてきたんだよ」と、さっそく会社の概要をまとめたプリントを渡してくれた。

いつもと変わらない穏やかさで迎えてくれたのは、代表取締役の長澤さん。「取材に向けていろいろ考えてきたんだよ」と、さっそく会社の概要をまとめたプリントを渡してくれた。「この会社は“コーオウンド”と言って、社員が全員株主なんです。会社のことを自分たちで決めていく組織だからこそ、今回新しく入る人もその仲間として、積極的にチームに関わってほしいんです」

「会社ができたのは43年前。番町(ばんちょう)にあった木賃二階建ての一室からスタートして、私はその第一号社員でした。もともとは都市計画や造園の仕事が多かったです」

「会社ができたのは43年前。番町(ばんちょう)にあった木賃二階建ての一室からスタートして、私はその第一号社員でした。もともとは都市計画や造園の仕事が多かったです」時代とともに仕事の領域が広がり、商業、観光、産業、教育など、まちづくり全般に関わるリサーチやコンサルティングを行うように。

インバウンド、廃校などの公共施設の利活用、一次産業の活性化など、テーマは今も変化し続けている。

「我々の仕事の多くはB to G for Cといって、クライアントは行政なんだけど、その先に必ず市民がいる。住民と一緒に悩みながら、『地域を元気にしたい!』という想いを持って、最後まで考え抜く姿勢は大切にしてほしいです」

今回募集するふたつの職種、どんな違いがあるのでしょうか。

今回募集するふたつの職種、どんな違いがあるのでしょうか。「コンサルタントは全国の地域づくりに関わる仕事ですが、自分もひとつの地域にどっぷり入り込みたいという人には不向きかもしれません。地域に寄り添いながらも第三者の目で課題解決に取り組む必要のある仕事です」

「そうした地域づくりに限らず、幅広い領域に関わるのが、リサーチャー。どんなテーマでも、みずから関心を持ち、仮説を立てて調査をしたり、結果の集計や分析をしたり。数字を的確に分析するセンスを持って、ものごとの本質や課題を明らかにするような仕事です」

コンサルティングもリサーチも、プロジェクトの多くはチームで取り組む。

世代や経験の異なるメンバー同士で意見を交わせることに加えて、過去の事例や他地域との比較で考えられるのも、多くの実績を持つRPIならではの強み。

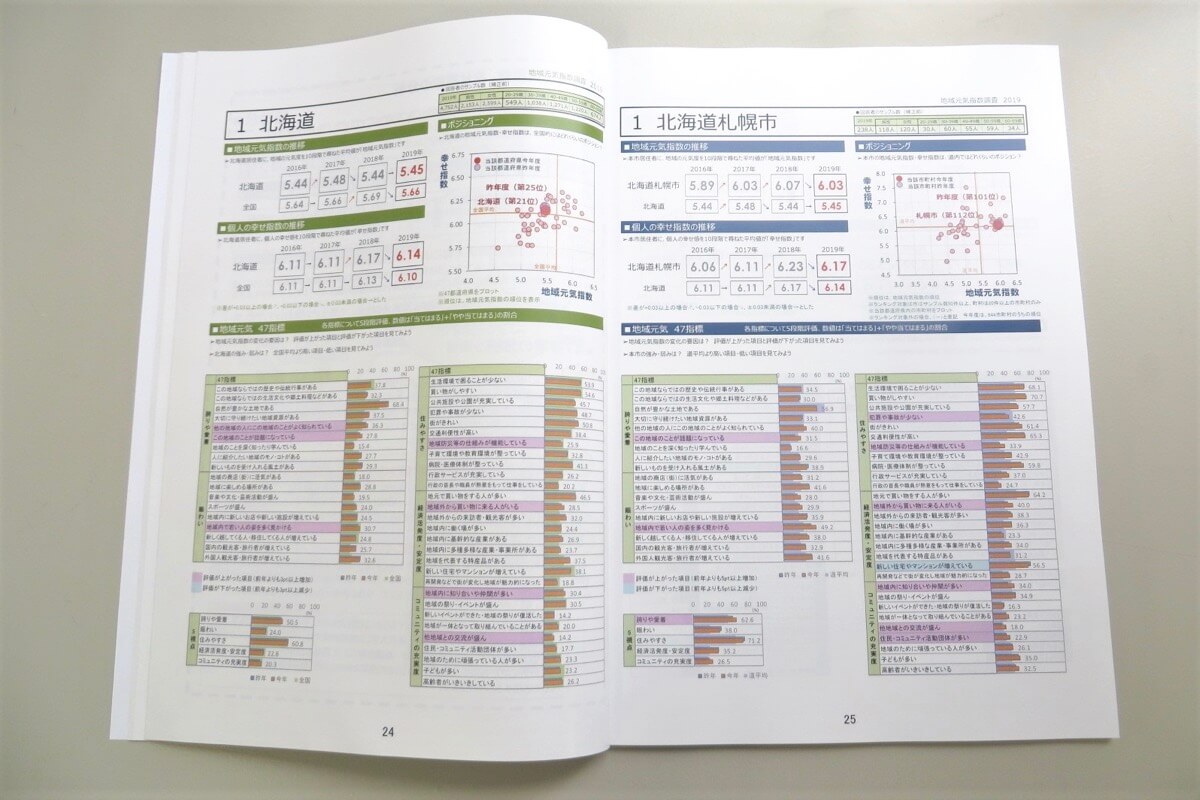

2016年から続けている「地域元気指数調査」も、地域づくりの手がかりとして広く活用されてきた。

「地域元気指数調査」というのは、全国の自治体住民を対象にアンケートを取り、その地域の元気度を10段階で評価するというもの。

元気という曖昧なものを数値で答えるのは難しそう。回答者の主観によるバラつきが出たりしないんですか?

元気という曖昧なものを数値で答えるのは難しそう。回答者の主観によるバラつきが出たりしないんですか?「地域の元気を構成する要素を47項目に分類して、考えるヒントにしてもらっています。たとえば地域に祭りがあるとか、産業が盛んであるとか、経済、コミュニティ、教育、高齢者福祉など、それぞれに具体的な項目を示しながら考えてもらうんです」

「要素を分解していくと、課題だけでなく、その土地固有の誇りや魅力が見えてくることもあって。目的は数字を出すことじゃなくて、それをもとにどんな提案ができるかということ。好奇心や想像力を持って、前向きに考える気持ちが大事ですよね」

その言葉に共感するのは、入社2年目の五味さん。今はコンサルティングチームの一員として仕事をしている。

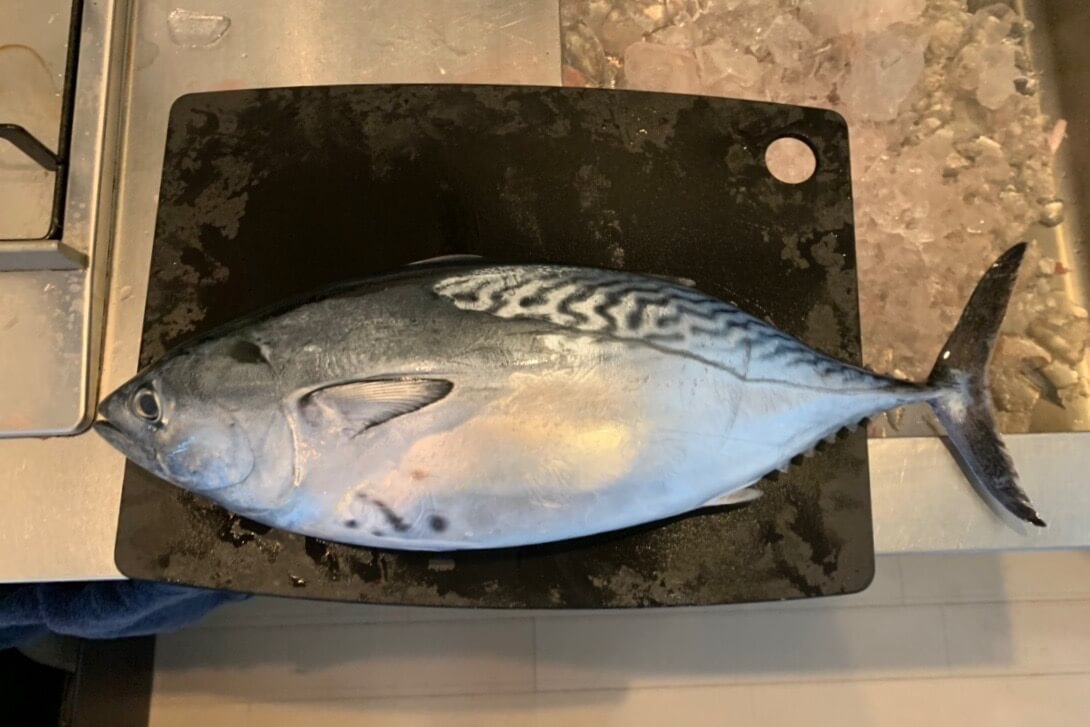

「業務で扱うテーマが本当に幅広いので、いろんなことに興味を持てるほうがいいと思います。私も、まさか仕事で魚をさばく日が来るとは、想像もしていませんでした。水産物の輸出計画づくりを支援する事業の一環で、YouTubeで捌き方を学んで、媛スマというスマガツオを3枚に下ろしました」

「業務で扱うテーマが本当に幅広いので、いろんなことに興味を持てるほうがいいと思います。私も、まさか仕事で魚をさばく日が来るとは、想像もしていませんでした。水産物の輸出計画づくりを支援する事業の一環で、YouTubeで捌き方を学んで、媛スマというスマガツオを3枚に下ろしました」 東京で生まれ育った五味さん。学生時代に新潟で長期インターンを経験したのがきっかけで、山村地域に興味を持つようになった。

東京で生まれ育った五味さん。学生時代に新潟で長期インターンを経験したのがきっかけで、山村地域に興味を持つようになった。前職の鉄道会社では、さまざまな地域にアプローチできることにやりがいを感じる一方、異動などで、ひとつのことに長期的に取り組めない難しさも感じていた。

もっとじっくり地域と向きあう仕事がしたい。そんな思いで入社したのがRPIだった。

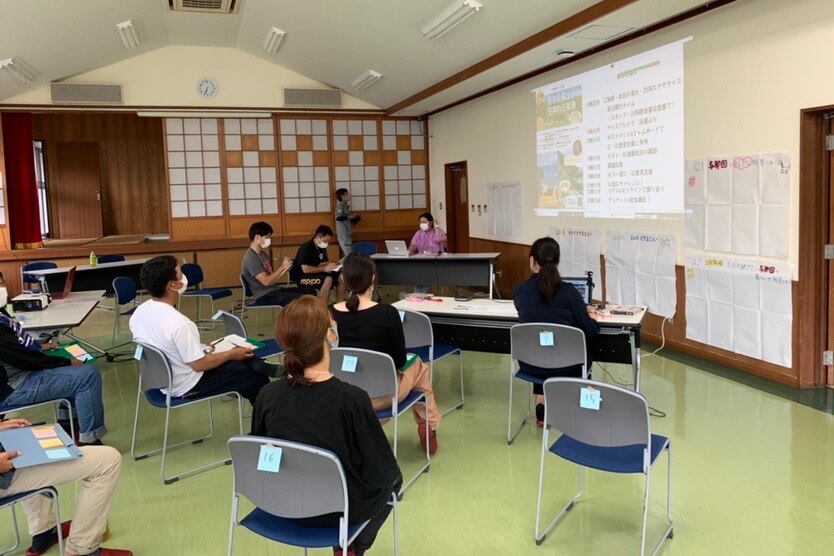

「日本仕事百貨で記事を読んだときは、いろんな地域に出張して、現場で仕事をするイメージを持っていました。ただコロナ禍もあって、入社後しばらくは現地に行く機会も少なくて。Zoomでのコミュニケーションが続いたのは少し残念でしたね」

去年の秋以降は、少しずつ出張も再開。

それまで画面越しに見ていた地域を、はじめて自分の肌で感じる感慨はひとしおだったという。

2年目は10件ほどのプロジェクトを掛け持ちしていたという五味さん。そのうちのひとつが、高知県三原村の森づくりに関わるもの。

「役場や住民組織の方たちと一緒に、森づくりのビジョンを検討していくプロジェクトです。まずは役場や森林組合、地元に暮らす方へのヒアリングやアンケート調査を通して、人と森の関わり方を探りました」

「役場や住民組織の方たちと一緒に、森づくりのビジョンを検討していくプロジェクトです。まずは役場や森林組合、地元に暮らす方へのヒアリングやアンケート調査を通して、人と森の関わり方を探りました」「アンケートの設計ではリサーチャーの先輩にアドバイスをもらったり、先ほどの『地域元気指数調査』を活用してほかの自治体と比較したり。そういう部分で、チームの内外を問わず、助けられるところは大きいです」

調査から見えてきたのは、「もっと若い世代に、森づくりに興味を持ってほしい」という思い。アンケートでも、若い世代ほど森に触れる機会が少ないという結果が出た。

今後は、森林分野の専門家の先生の力を借りてその機会を広げようとしているところ。

「どのプロジェクトでも、各業界の専門家の協力が欠かせません。私たちは、地域に暮らす方が、スペシャリストとのタッチポイントを得られるように、手続きのサポートをしたり、調整をしたり、細かいことの積み重ねも大切な役割だと感じています」

「どのプロジェクトでも、各業界の専門家の協力が欠かせません。私たちは、地域に暮らす方が、スペシャリストとのタッチポイントを得られるように、手続きのサポートをしたり、調整をしたり、細かいことの積み重ねも大切な役割だと感じています」コンサルタントにとって必要なのは、特別な知見やスキルだけではなく、人と人をつなぐコミュニケーションなんですね。

「本当にそうです。最終的に、地域の人たち自身がプロジェクトを運営していけるようになるまで見届けるっていうのが、この仕事のやりがいなんじゃないかと思います」

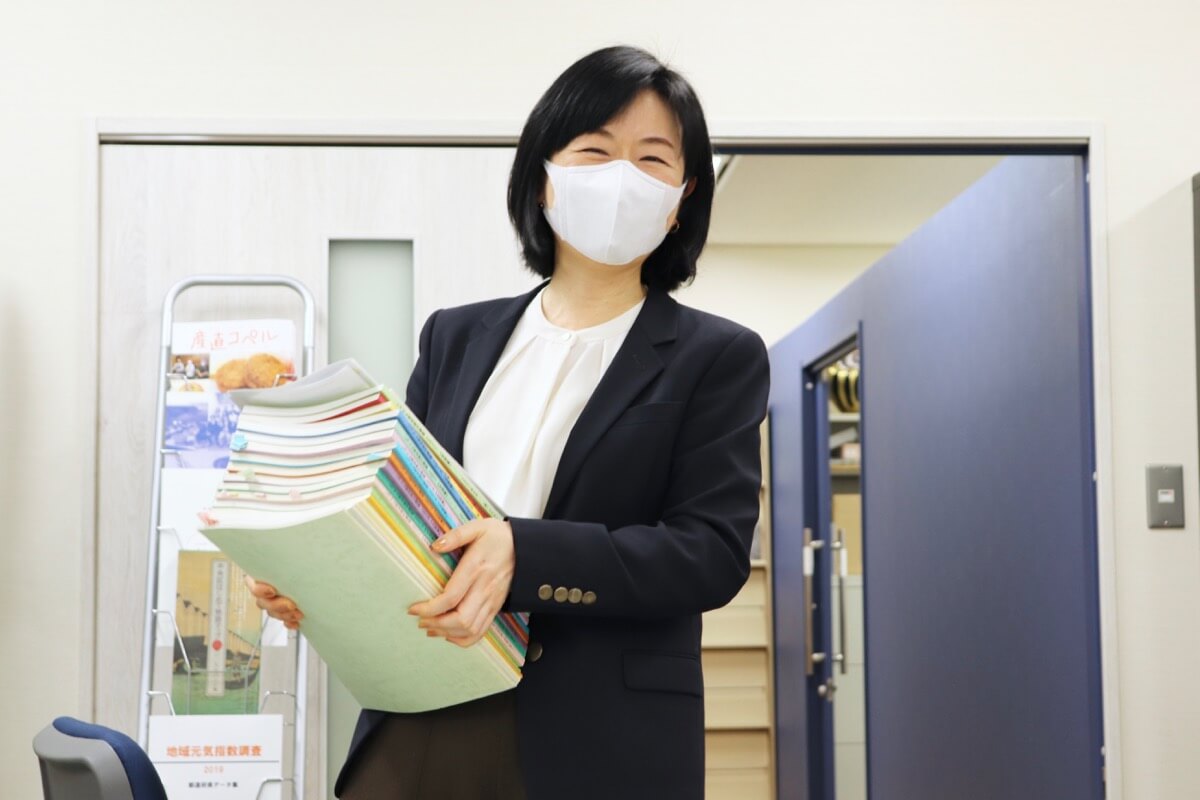

最後に話を聞いたのは、リサーチャーの水野さん。入社して20年、RPIの中でリサーチ以外にもコンサルティングなど幅広い業務に携わってきた、頼れる先輩だ。

「私が入社2年目くらいのときに、栃木県宇都宮市で餃子の消費量を調べる調査があって。当時はまだ若手で手探りだったんですが、その結果が地元で話題になり、自分たちのデータを、メディアでも多く取り上げてもらったことがありました」

「私が入社2年目くらいのときに、栃木県宇都宮市で餃子の消費量を調べる調査があって。当時はまだ若手で手探りだったんですが、その結果が地元で話題になり、自分たちのデータを、メディアでも多く取り上げてもらったことがありました」今や、宇都宮=餃子のイメージは他県にも広く知られていますよね。数的なデータがあったからこそ、インパクトが増したのかも。

「役所の担当者の方も『調査のおかげで、PRができたよ!』って言ってくださって。自分たちの仕事が、地域のターニングポイントになっているとしたら、それは本当にうれしいですよね」

リサーチチームでは、全国数万人を対象としたものや10年以上続けている調査など、規模の大きな案件も多い。

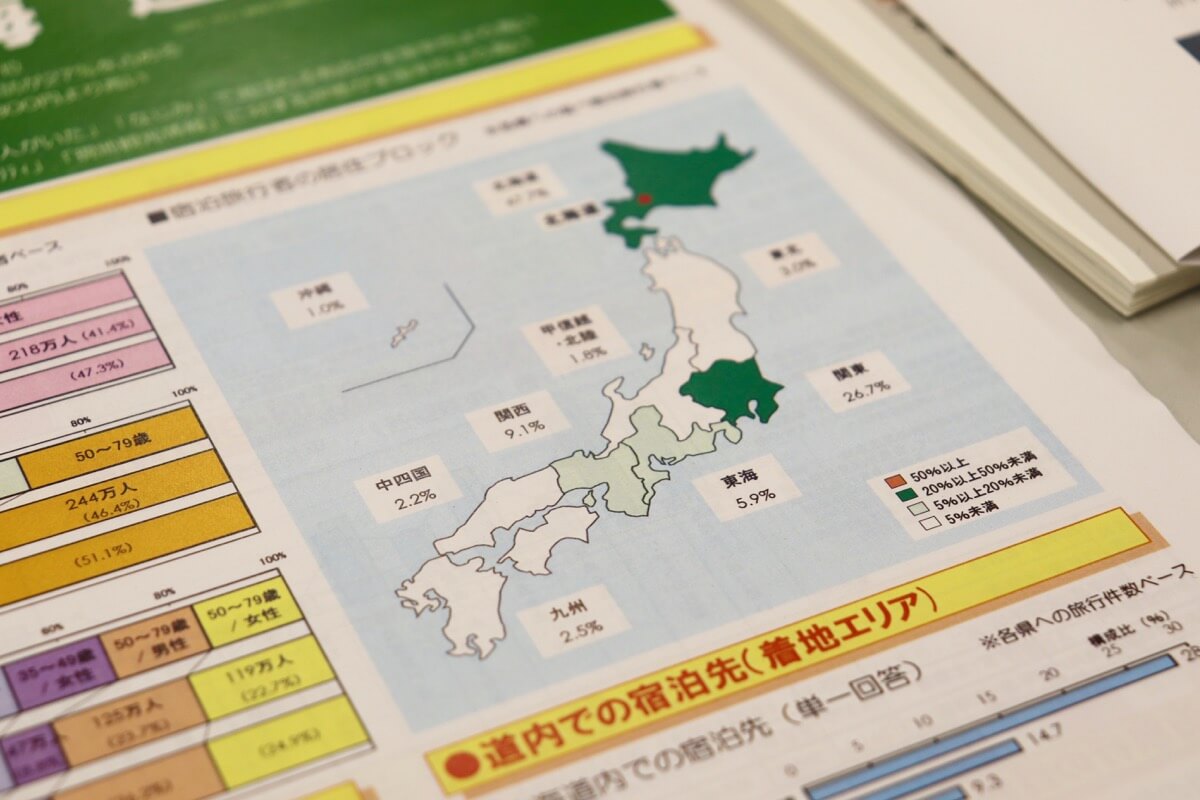

「たとえば2005年から続けている民間企業のマーケティングリサーチ調査は、16年分の資料がこんな量になりました」

おお…。

おお…。「全国報告書、県別報告書、概要版、エリア別など、いろいろあって。続けていくうちに、時系列で比較してみようとか、クロス集計が加わったりして、どんどんページ数が増えてきたんです」

4月に調査を開始して9月末の〆切まで、チームみんなで結果を分析する。

設問のバランスや、結果の読み取り方など、水野さんたちの報告ひとつで、市場に大きな影響を与えることも。

特に数字のミスは、信頼に関わる。集中力を保てる仕事の時間配分、環境づくりもスキルのうち。

特に数字のミスは、信頼に関わる。集中力を保てる仕事の時間配分、環境づくりもスキルのうち。また、数字を正確に処理するだけではなく、相手の言葉から目的を察して、寄り添った提案をする姿勢も大切。

「たとえば、地方の観光名所についての認知度調査であれば、認知度を問うだけでなく、その名所を『知らない』と回答した人に向けた設問を続けます。そうすると、『現在の認知度はこのくらいでも、こういう仕掛けがあれば行ってみたいという人はこれだけいます』というふうに、報告の仕方が変わってきますよね」

「クライアントの意向を一回受け止めるのは、大切なことですが、必ずしもオーダー通りに調査を進めるのがいいとは限りません。相手が本当にやりたいことは何なのか、考えるようにしています」

事実を突きつけるだけでなく、そこから次の一歩をどう踏み出せばいいか、寄り添う気持ちで一緒に考えるのもリサーチャーの仕事。

「リサーチって、なにか戦略を立てるための前段っていうイメージがあるかもしれません。でも実際は、調査の結果が出てからも、その施策の効果検証など、継続的に向き合っていくことが多いんです。そこまで楽しめる人なら、長く続けられる仕事になるんじゃないかと思います」

ひとつの答えから、次の疑問が生まれる。課題の本質にたどり着くための道のりは長い。

ひとつの答えから、次の疑問が生まれる。課題の本質にたどり着くための道のりは長い。ただそれが仕事である以上、クライアントから価値を認めてもらえなければ、プロジェクトも道半ばで諦めることになる。

RPIが課題を深掘りして探求し続けられるのは、それだけ誠実に仕事に応えてきた証なんだと思います。

(2022/3/11 取材 高橋佑香子)

※撮影時はマスクを外していただきました。