※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

「こんなおじいちゃんが待っとるで〜って、よう言うといて」

和歌山県高野町で農業を営む苗代さんは、今年数えで80歳。中学を卒業して以来、ずっと農業に向き合ってきた方です。

今回は、この苗代さんのもとで、薬草栽培を学びながら3年後の独立を目指す地域おこし協力隊を募集します。

苗代さんが育てているのは、大和当帰(やまととうき)という漢方薬の原料。冷えや血流改善の薬に使われる薬草です。

和歌山県や奈良県の一部で古くから栽培されてきましたが、近年は担い手が減り、高野町内では今、苗代さんが唯一の当帰農家に。

高野町では、これから数年かけて当帰づくりの担い手を段階的に継続募集する予定。お互いに切磋琢磨しながら伝統の薬草づくりを受け継ぐコミュニティをつくっていきます。

当帰は換金性の高い作物。ただ、土の養分を多く必要とするため、同じ土地での連作が難しく、収穫までに時間がかかる。

見方を変えれば、待ちの時間でほかの作物をつくったり、農業以外の副業に取り組んだり、働き方には工夫の余地があります。地域には、猪肉や鹿肉のジビエ、薄板や檜紐という手工業など、副業のヒントもあるようです。

地域の人とコミュニケーションをとりながら、自分らしい暮らしを模索してみてください。

金剛峯寺など世界遺産の町として知られる高野町は、標高およそ600〜800mの山間にある。

今回募集する協力隊の拠点となるのは、東部の富貴(ふき)という地区。高冷地の気候を生かした農業が盛んな、人口およそ400人の小さな集落だ。

最寄りの橋本駅から車で40分ほど。

高野町役場の茶原(ちゃはら)さんのお話に耳を傾けながら、山道を進んでいく。

「富貴地区は、丹生都比売(にうつひめ)神社の女神さんがはじめに降りた土地だと言われています。周辺にはほかにもいろんな伝承があります。明治維新に名前が出てくる十津川郷や、神武天皇が東征したときのルートもこの近くです」

「その神武東征のときに山間を案内したのが、熊野三山のお札に描かれている、八咫烏(やたがらす)っていう3本足の烏。日本サッカー協会のマークにもなっていて、監督や選手もよく、熊野にお参りに来ているみたいですよ」

車は、奈良県との境に沿って山道を走っていく。谷間を挟んだ向こう側に、時折、小さな集落があらわれる。

「向こうの斜面も昔は全部、大和当帰の畑でした。組合もあるような一大産地でね。富貴の当帰は見た目にも立派だし、含有成分も強い。製薬会社からも高く評価されています」

「富貴は根菜類も美味しいし、やっぱり土がいいんでしょうね。漢方の原料でいうと、山へ行けば、天然の梅花黄蓮、リンドウが自生し、南天や紫蘇も薬用として栽培されている。こういう一等地が荒れていくのはもったいない。やっぱり農地として継承していきたいです」

山を越え集落に入っていくと、住宅や商店、小学校などが見えてきた。

高齢化で廃業した空き店舗もあるものの、最近は若い世代の移住者も増え、休校状態だった小学校が再開するなど、明るいニュースもあるという。

「買い物など都市部の生活に比べると不便も多いし、車なしの生活は無理ですけど、環境は抜群にいいですよ。化学物質過敏症などの悩みがある人にとっては、体の負担も少なくなるんじゃないかな」

話しているうちに、畑に到着。

苗代さんが「こっち、こっち!」と大きな声で呼びかけてくれた。

畑には今季収穫した当帰がずらっと干してある。薬草の原料になるのは、根っこの部分。

成分を凝縮させるため、収穫後に湯もみや乾燥などを手作業で行う。複雑に絡んだ根っこを折らないよう、丁寧に作業を進めていくのだそう。

「これが、大根洗うように簡単にはいかんのよ。いい塩梅で乾燥させんことにはカビが来るし、やりすぎると折れてしまうしな」

全部、手作業なんですか。

「手作業、手作業。もう〜全部よ! あんまり気の短い人はあかんな。『よう大きなってくれたな〜』って、声をかけたるくらいの気ぃでお世話してな。人に挨拶するのと一緒。作物は口開かんけど、わかるらしいわ。手間かけたらちゃんと育ってくれる」

当帰づくりは、まず親木から種をとるのに1年、苗をつくるのに1年、苗から育てて収穫し、出荷するまでに1年と、丸3年かかる。

本来はそうした気の長い作業が必要だけど、今回協力隊として加わる人は、苗代さんに苗を分けてもらい、植え付けから収穫までの1年を繰り返し経験し、作業を身につける。

協力隊の任期の3年間で反復練習すれば、一人で育てられるようになると、苗代さんは言う。

はじめてでも、できますかね。

「むしろ、全然農業の経験がない人のほうがええと思う。中途半端に知識があると、思い込みで失敗しやすいわ」

自然のなかで育てる以上、理屈だけではうまくいかないこともある。

苗代さんは、これまで年ごとの天気や気候状況を細かく記録し、次の作付けに活かしてきた。

「風が強いとか、雨が多いとか、台風が来るとか、毎年何かはある。全部ええことはない。ただ、どんなに悪い条件でも、ええときの8割くらいは成果を出せるやり方を見つけていかんことには。そんなんも、“民農農園の社長さん”はよう知っとるで(笑)」

苗代さんが、冗談で“農園の社長さん”と呼んだのは、高野町役場の民農(たみの)さんのこと。現在、当帰づくりを教わっていて、協力隊として入る人には身近な存在になるはず。

民農さんが特に取り組んでいるのは、連作障害という当帰特有の課題。

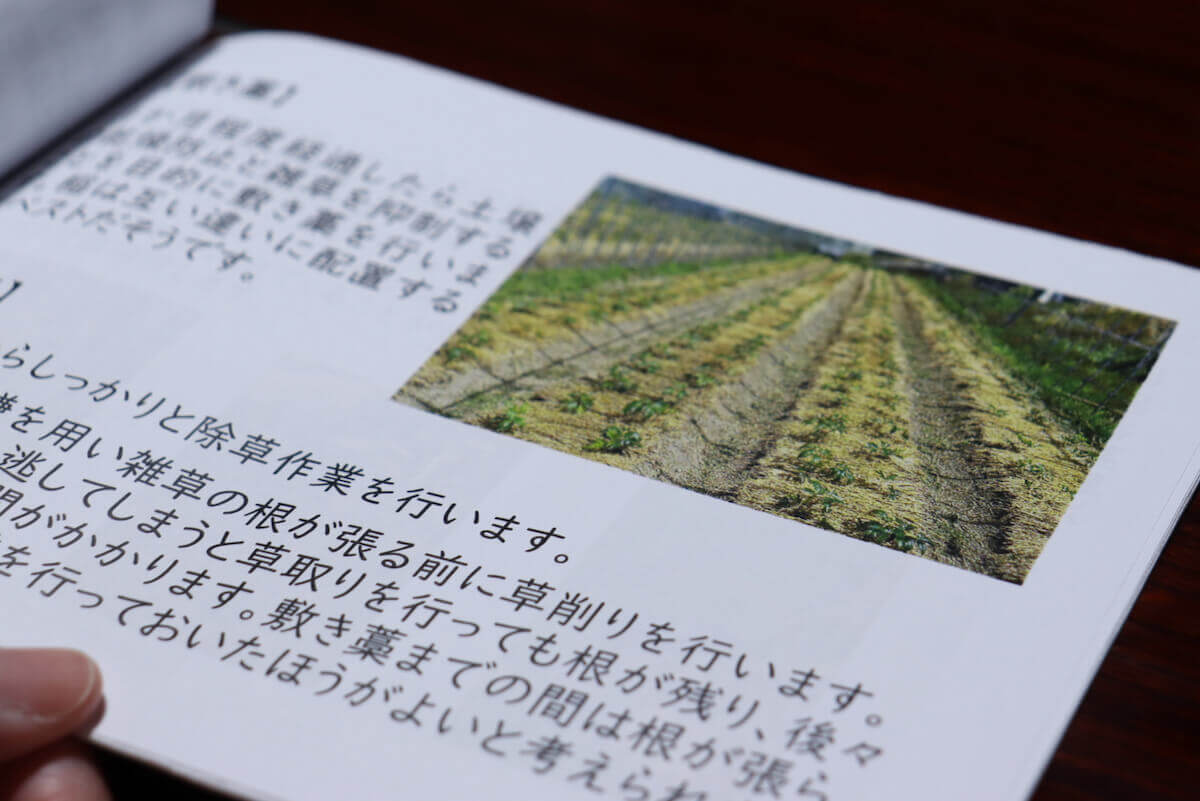

土の養分を多く必要とする当帰は、本来、同じ土地で連続してつくるのが難しい。それを堆肥の工夫などで改善していこうと、研究機関や町内の事業者と連携して実験をしているところ。

種まきから、間引き、除草、敷き藁など、民農さんがまとめた記録は、協力隊として加わる人の教科書にもなりそうだ。

「苗代さんの当帰は達人級なんですけど、私が今年つくったのは人参より細いくらいで(笑)。ただ、そういうB級C級のものでも、ちゃんと製薬会社に買い取ってもらえるので、協力隊の方も最初から自分で栽培して出荷する経験をしてみてほしいです」

苗代さんによると、当帰を太らせるためには、間引きのタイミングが重要なのだそう。

時期を見極めるためには、当帰の様子を愛情深く見守る必要があるのかもしれない。

「私も農業はまったくはじめてで、草引きをしたこともないくらい。最初は道具の使い方もわからなくて。苗代さんには、クワの持ち方から教わりました。本当にまだまだ、農家レベルで言ったら、3歳くらいだと思います(笑)」

隣で「3歳児ちゅうことないけど、まあ、年長組を卒業したくらいかな」と笑う苗代さん。民農さんのことを「うちの孫や」と可愛がっている。

話の続きは、苗代さんのおうちで炬燵に当たりながら聞かせてもらうことになった。

「昔は富貴にも当帰農家が70軒か、もっとあったかな。うちはもともと当帰で、昭和39年からは葉タバコが中心やったけど、今から20年くらい前にまた当帰に切り替えたんよ」

当帰の栽培は、種まき、間引き、追肥、除草、収穫後乾燥、湯もみなど、時期に応じた手作業はあるものの、葉タバコやほかの作物に比べると、時間を調整しやすい。

苗代さんが当帰栽培を再開した理由のひとつは、お孫さんが生まれ、その送り迎えなどをサポートするためだったという。

「薬草だけで食べていくには相当つくらなあかんけど、薬草を6割にして、あとは野菜2種類くらい組み合わせたらええと思う。富貴は、夏野菜やったら、ミニトマト、インゲン、ピーマン、きゅうり、スイカ、まずなんでもできる」

なんでも!

「夏野菜やったら、やで。冬のは、燃料やらハウスやらお金かかりよるやろ。収入がないうちから設備に投資しても、ようせんかったら全部あかんしな。夏の涼しさを利用して自然のなかでつくるんは、収益は小さいかも知れんけど、大きな失敗はない。まずは、ゆっくりが一番ええと思う」

「それに、あんまりほかのを多くしたら薬草がお留守になって、共倒れや。まずは一番利益の上がるようなやつを、薬草のほかにふたつくらい考えてやってみる。そしたらまあ、殿様気分の生活は無理やけど、普通の生活やったらできると思うわ」

この地域に生まれ育った苗代さんは、中学を卒業して以来、ご両親とお子さんの7人家族を支えるため、奥さんと二人三脚で農業一筋の暮らしを続けてきた。

違う生き方や、仕事をしてみたいと思ったことはありましたか。

「会社勤めするのに比べたら朝早いし、夜も遅いし、服もドロドロにはなる。そんなんも苦労っていうかもしれんけど、なんとか家族7人、食べていけたしな。もう〜、満足よ。満足、満足」

「やっぱり苦労せんことには、喜びは来んで。寝正月で飲むお酒より、1日汗かいて飲むビールのほうがおいしいやろ。それとおんなじや」

自分が80歳になるとき、そんなふうに言えるだろうか。

帰りの車中、半日取材に同行してくれた役場のおふたりと、苗代さんの言葉を振り返る。

「苦労したほうが満足は大きいって、ほんまやな。自分も、今でこそ役場の課長をやらせてもらっているけど、20年前にこの地域にはじめて来たときは『あいつ誰なん?』っていう目で見られていたし。そこから、地域の人に可愛がってもらって、なんとかやってこられたな」

小さな町だからこそ、地域の人とのつながりがなければ仕事も暮らしも成り立たない。

誰でも気軽に声をかけあったり、お裾分けをしたり。プライバシーや、ご近所付き合いの感覚は、都市部とは違う。

マイペースにのんびり暮らすイメージを抱いて移住すると、少しギャップがあるかもしれない。

「協力隊には、自分がやりたいことも大事にしてほしいし、こっちも受け入れる以上、伴走支援はしっかりします。ただやっぱり『おばちゃん、どうしてる〜?』って、自分から地域に入っていこうという姿勢もないと、定着は難しいかなあ…」

見ず知らずの町で、ご近所さんと良い関係を築くには、どうしたらいいだろう。

少し考え込んでいると、隣で聞いていた民農さんが「無理に、人に好かれようとしないほうがいいのかもしれませんね」と言葉を添える。

頭で考えすぎず、気負わず、自然体で。まわりの人に教わったり、頼ったり。

一人勝ちはできない環境だからこそ、寄り道やおしゃべりも楽しみながら。里山暮らしを楽しんでみてください。

(2023/1/20 取材 高橋佑香子)

※撮影時はマスクを外していただきました。