※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

人口250人ほどの村に、ポツンと佇む加工場。

その隣にはコミュニティセンターがあって「どうすれば、この集落を存続していけるだろう」と悩みながら、たくさん話し合っている声が聞こえる。

今回の舞台となる高知県・土佐町の松ヶ丘地区は、住民たちの夢とそれを叶えるために奔走する力強い人たちがいました。

加工場を運営するのは、「合同会社アグリドマーニ」。「おいしいを明日へ」をコンセプトに松ヶ丘地区の農業を守る事業を展開している法人です。

今回は、加工場で商品開発、製造、販売まで手がける地域おこし協力隊を募集します。

未経験でも大丈夫。すべてお任せではなく、専属のフードコーディネーターから定期的に指導してもらえる機会があります。

加工場の完成は今年の3月。まずは商品の開発を中心に進めていき、3年の任期後も、この加工場で働き続けることができます。

地域にある作物を一から商品に変え、それを届けるところまで関わることができる。一気通貫した食品づくりに興味がある人に挑戦してみてほしいです。

東京から高知空港まで飛行機で1時間半。思ったよりあっという間に着いた。

空港からは車で北へ向かっていく。

1時間ほど進むと、山と田園風景が広がる風景に。ここが土佐町だ。

吉野川の源流域にある土佐町は、「四国の水がめ」と呼ばれるほど水が豊かなまち。人口は3,700人ほどで、水源を活かした農業、畜産、林業が盛んだ。

緑が広がる風景を眺め、小さな山を登った先に見えたのは、「松ヶ丘コミュニティセンター」。

閉校になった小学校の跡地にあり、普段は集会所として使われていて、合同会社アグリドマーニの拠点はここにある。

合同会社の出発点となったのが、高知県内でおこなわれている「集落活動センター事業」。

集落活動センター事業とは、地域住民が主体となり、それぞれの地域の課題やニーズに応じて、集落維持の仕組みをつくっていく取り組みだ。

松ヶ丘地区でも4年前から、「集落活動センター松ヶ丘」を発足。定期的に、集落の人が集まり地域存続のために話し合う機会を設けてきた。

松ヶ丘地区では小学校が閉校になったあと、ここに地元の人たちが集まって味噌や漬け物づくりをする場として活用されていたそう。

500人だった集落の人口も、今では250人ほどまで減少。

このまま人口減少が進むと、お米やゆずなど農作物のほか、代々地域の味として親しまれてきた味噌などの加工品が失われてしまう。

そんな住民たちの想いから、松ヶ丘コミュニティセンターの隣に加工場が建設されることになった。現在工事中で、今年の3月末に完成予定。

「ここ一帯はお米をつくってきた地域で。そのアイデンティティを守っていきたいんです」

そう話すのは、合同会社アグリドマーニ業務執行社員の澤田さん。土佐町出身で、普段は町会議員も務めている。軽快な土佐弁が印象的な方。

「たとえば、おばあちゃんが自分が育ててきた作物を子どもや孫に残していきたいって想いがある。でも、若い人たちは外に出ていっちゃうんですよね」

「そのなかで、米づくりをどう守っていったらええんやろなって。集落のみんなで話し合いながら考えてきたんです」

集落活動センター事業によって、県から集落に補助金も出る。それをどのように有効活用していけばいいか。ミーティングやワークショップを重ね、2年ほどじっくり話し合ってきた。

「米づくりがなかなか成り立たんやったら、交流人口を増やしていくこともひとつの手かなって。町外の人たちに関わってもらうことが、農業を守るひとつの支えになるかもしれんって思ったんです」

「交流人口をつくるツールとして、加工品をつくろうと。お米をメインとしつつ、ゆずとかさつまいもとか。そして若者が働いてちゃんと稼げるような事業にできたらいいなって」

3年の任期後は、合同会社に雇用され、加工場で働き続けることができる。今は澤田さんやアグリドマーニのほかのメンバーが中心となって経営を支えているけれど、ゆくゆくは加工場の事業を継承してほしい。

加工場でつくる商品の材料は、基本的に農家さんから仕入れたもの。それに加えて、空き農地を使って作物をつくる予定だ。

今回協力隊として来てくれる人にも、興味があれば農作業に携わってほしい。そんな想いもある。

地元の生産者とのつながることで、想いも聞くことができるし、商品開発のヒントも得られそうだ。

「『アグリドマーニ』っていう名前は、イタリア語でアグリが“農業”、ドマーニが“明日”で。松ヶ丘地区の農業を明日へつなげていくという意味なんです」

「集落の平均年齢はもう60歳くらいなので、いずれは独り立ちして、加工場を引き継いでほしくて。ただ、いきなり手を引くってことではなくて。僕らも一緒にやっていきたいと思っています」

会社名も集落のミーティングのなかで出てきたもの。一人ひとりが当事者として、村の課題を解決しようと考えるきっかけになった。

その甲斐もあり、たくさんの有志から出資金が集まり、今年の2月、正式に合同会社アグリドマーニが設立。

「味噌や漬物のように、家庭で埋もれている加工品をアーカイブ化したり、近所に餃子をつくっているグループがあるので、その地域の人たちにも活用してもらったり。ラボ的な場所になっても面白いんじゃないかな」

「地域の総合商社みたいな。妄想はたくさんあるんです」そう笑う澤田さん。

この集落には、一人ひとりの想いを自発的に言葉にできる環境や雰囲気があるような気がする。

協力隊として来る人も、はじめから集落の課題を自分ごととして考えることは難しいかもしれない。けれど、わからないことは質問したり、農作業を手伝ってみたり。その姿勢が伝われば、自然と馴染んでいけるはず。

次に話を聞いたのは、代表社員であり加工場長となる千頭(ちかみ)さん。合同会社アグリドマーニには、澤田さんと千頭さん含めて3人が所属している。

土佐町の農協で30年勤めたのち、役場で営農指導員をしている千頭さん。今でも米づくりやアスパラガス、トマトなどを栽培している農業のプロだ。

「試作品はもうつくり始めていて。今は一口サイズの干し芋。ちょうど明日、幕張のイベントへ初めて出展するんです。この出展次第で商品化するか、もう少しアップデートするか考えようと思っています」

商品開発とともに力を入れているのは、販路の開拓。いろんなイベントに足を運んでつながりをつくっている。

大手の炊飯器メーカーが、新規事業として出店するおにぎり屋さんとコラボした加工品を出す予定なのだとか。

ただ澤田さんも千頭さんも、商品開発は初めて。サポートとして、フードコーディネーターと連携し、試作品づくりに励んできた。

フードコーディネーターの方も、加工場の設立前から行われている定期的なミーティングに参加し、商品のコンセプトづくりから試作品開発、食品衛生面など、さまざまな指導をしてくれている。

「土佐町は『土佐あかうし』の一大産地でもあって。それに合う、高知で採れる葉にんにくと味噌を合わせた“ぬた”っていうものをつくったり。あとは梅とゆずの塩だれもありますね」

どんどん紹介してくれる千頭さん。商品開発はすでに進んでいるものの、悩んでいることもある。

「味噌もゆずも、ほかの地域にもあるものなんですよね。それを、この地域ならではの商品に加工するアイデアがなかなか思いつかない。協力隊として来てくれる人も、一緒に考えてくれるとうれしいです」

「『あそこに行ったらなんかある』って。加工場は集落みんなの関心度が高い場所になってきています。ここがあることで、地域ももっと元気になるんじゃないかって思ってるんです」

業務としては、この場所で商品開発も加工も販売もやっていくことになる。大変だと思うけれど、応援してくれたり、力になってくれたりする人が身近にいてくれるのは心強い。

「たしかに、人と人の距離が本当に近いんですよ(笑)」

そう話すのは、地域のプロジェクトマネージャーとして役場に在籍している高橋さん。

東京から移住し、昨年の秋まで協力隊として土佐町の情報発信やデザインの仕事をしていた方。

土佐町に定住してからは、デザイン会社を設立。加工場でつくられる商品のパッケージやリーフレットは高橋さんがデザインしていく予定だ。

奥さんの実家が土佐町で、東京にいるころから年に数回、まちに来ていた高橋さん。

子育ては自然の豊かな場所でしたいという思いもあり、7年ほど勤めていた広告デザイン会社を退職。土佐町へ移住してきた。

「移住はもう少し先のことかな、と考えていたんですけど。東京で成功するよりほかの場所で力を試してもいいんじゃないかって思い始めて、ここに来ることにしたんです」

移住してみてどうですか?

「家に帰って玄関の扉を開けたら、野菜がどさって置いてあったり、『この前あの喫茶店にいたでしょ』ってご近所さんが声をかけてくれたり」

「東京にいるときには味わえなかった、田舎ならではの関わりはあると思います。それも楽しいし、生活が豊かになったなと感じますね」

澤田さんや千頭さんからも「雄平くんにはよく頼っている」と、親しまれている。

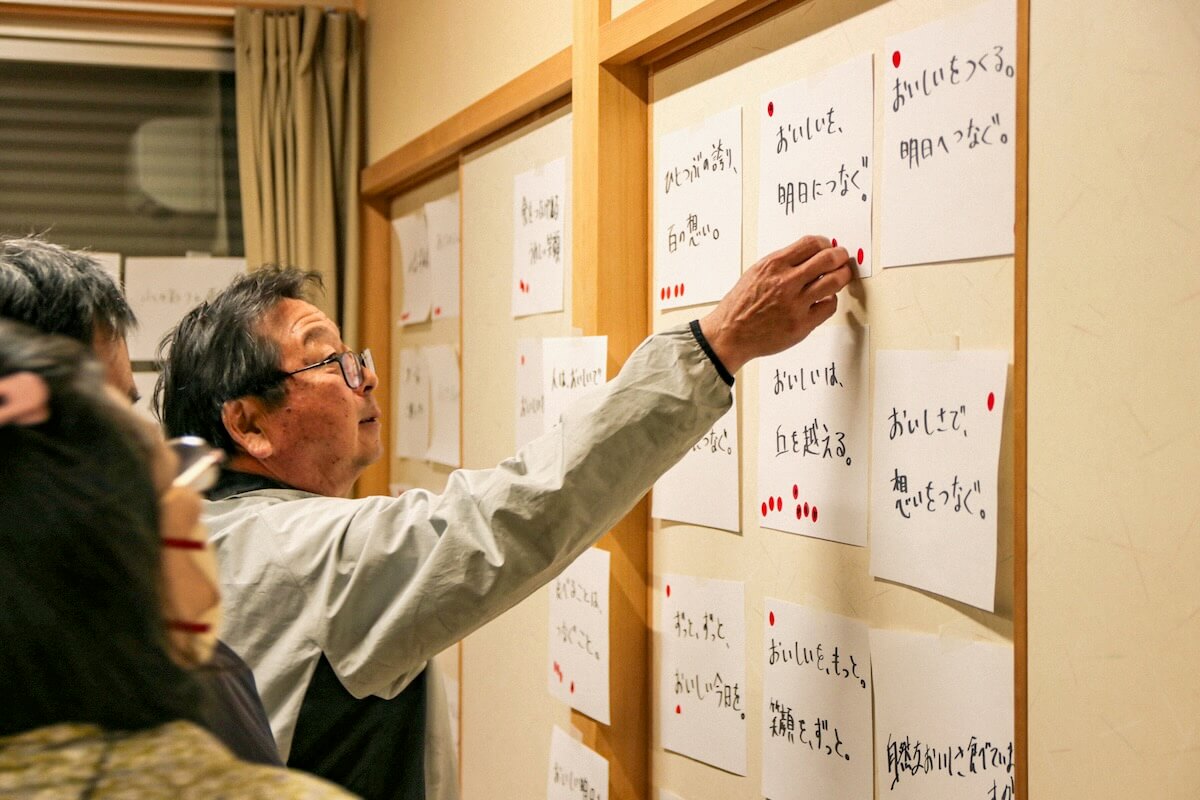

あるとき、定期的に開かれている集落のミーティングのなかで、高橋さんの提案でワークショップを企画することがあった。

「加工場に関わるデザインをしてほしいと以前から言ってもらっていて。ミーティングにも参加していたんです」

「そのときに、集落の人たちだけの話し合いだからこそ気づけていない部分もあるんじゃないかと感じて。加工場をつくるにあたって、共通の目的意識を持てばもっとスムーズに話し合いが進むかもって」

そこで、ビジョンをつくるワークショップを開催。集落に住む人たち一人ひとりの考えやアイデアを言語化していった。

「そこで、『アグリドマーニ』っていう名前や『おいしいを明日へ』っていうコンセプトが出来上がったんです」

「想像以上に参加してくれる人が多くて、20人くらい集まってくれました。不安になることもあったけれど、やって良かったと思います」

今は、会社のロゴを作成中だという高橋さん。外から来た新鮮な視点と、積極的に地域に関わってまちのことを知ろうとする好奇心。その両方がこの地域の良さやうまみを引き出しているんだろうな。

250人の小さな集落。

人は少なくても、一人ひとりの想いが一致しているからこそ、大きなパワーが発揮される。

そのパワーを食品に昇華させることは、集落も町も超えて届いていく。

都会とは一味違った活き活きとしたその勢いは、どんどん増していく予感がします。

(2024/02/13 取材 大津恵理子)