※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

「究極のセールスレター」「スティーブ・ジョブズのプレゼンテーションの秘密」「人生をデザインする」この教室には、ビジネス書を中心に、たくさんの洋書が並んでいる。

年齢も職業もさまざまな生徒たちは、このなかから自分の興味関心に合ったテキストを自由に読み進める。本から得た知識や気づきは生徒同士でシェアして、自分の生活にどう活かしていくか一緒に考えていく。

そんな一風変わった形式の英会話スクールを紹介します。

ソフィー・ジ・アカデミーは、小中高生向けの学習塾と通信・通学の英会話スクールを運営する会社。本校のある新潟・長岡と、東京・恵比寿に教室を構えています。

ソフィー・ジ・アカデミーは、小中高生向けの学習塾と通信・通学の英会話スクールを運営する会社。本校のある新潟・長岡と、東京・恵比寿に教室を構えています。今回募集するのは、恵比寿にある英会話スクールのスタッフ。

生徒の自主性を大切に、成長に寄り添う。英語を使って仕事をしたい人はもちろん、誰かの成長をサポートすることにやりがいを感じる人にぴったりの仕事だと思います。

JRの恵比寿駅から、ソフィー・ジ・アカデミーの教室までは歩いて10分弱。少し複雑な道筋だけれど、ホームページに書いてあった丁寧な道案内のとおりに進んで、迷わず到着することができた。

ビルの6階にある教室はアットホームな雰囲気で、たくさんの洋書に混じって、お菓子やお茶も置いてある。

午後1時。スタッフの皆さんが、ミーティングをはじめる時間だ。

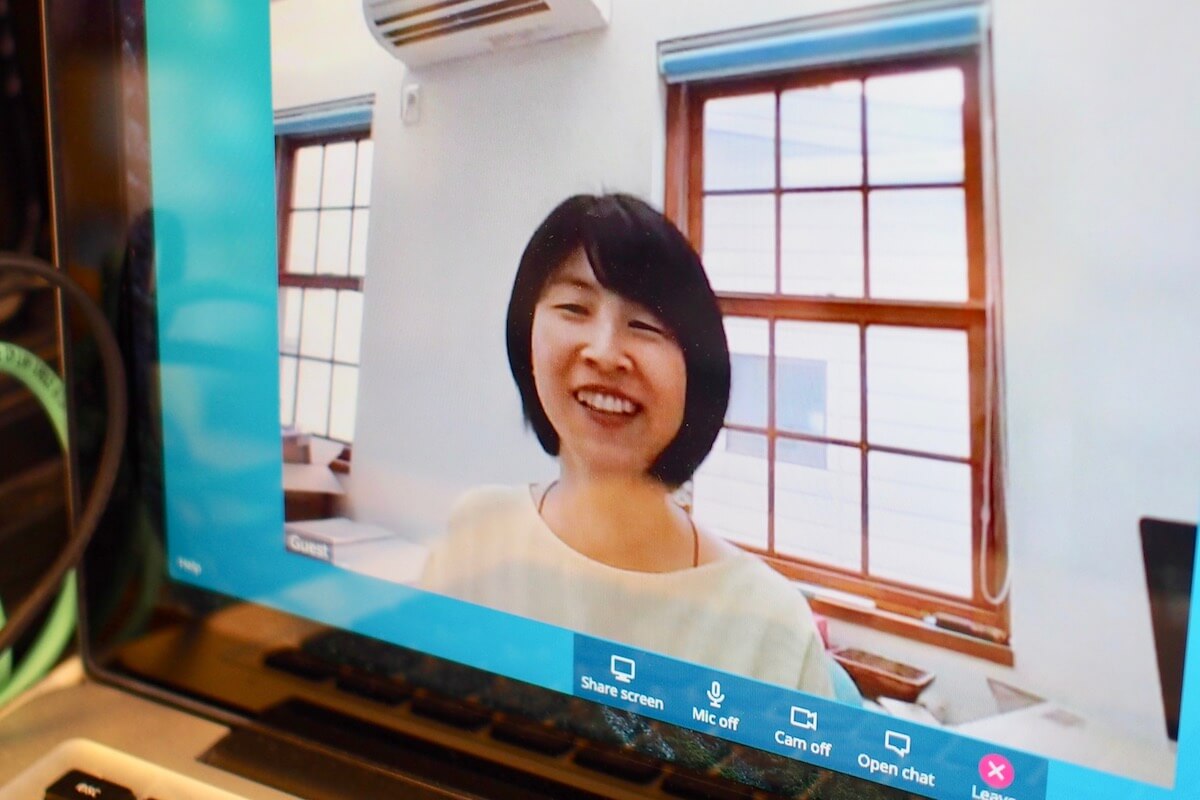

本校のある長岡と恵比寿をオンラインでつなぎ、それぞれのスタッフが今日の仕事をシェアしたり、連絡事項を伝え合ったり。ときに笑いも起こる和やかな雰囲気でやりとりは進んでいく。

本校のある長岡と恵比寿をオンラインでつなぎ、それぞれのスタッフが今日の仕事をシェアしたり、連絡事項を伝え合ったり。ときに笑いも起こる和やかな雰囲気でやりとりは進んでいく。毎日こんなふうに10〜20分ほどのミーティングを行っているそう。

画面越しに、長岡にいる代表の三浦友美さんに話を聞かせてもらう。

ソフィー・ジ・アカデミーは、友美さんの夫である三浦哲さんが1998年に立ち上げた会社。昨年、哲さんが急逝し、ともに会社を運営していた友美さんが代表を引き継いだ。

ソフィー・ジ・アカデミーは、友美さんの夫である三浦哲さんが1998年に立ち上げた会社。昨年、哲さんが急逝し、ともに会社を運営していた友美さんが代表を引き継いだ。「夫は以前予備校に勤めていて。そこは先生たちが競い合うように面白い授業を行うところだったそうです。夫も熱心に授業を考えていたようなんですけど、あるときテスト前に自習の時間をつくったら、授業で見たことがないくらい生徒が集中していたそうなんですね」

「今までの授業は生徒ではなく先生が主役だったんじゃないか、と気づいて。そのときに、『生徒が主役の学びの場をつくりたい』と思って、自分で塾を開くことにしたんです」

一校の学習塾からスタートしたソフィー・ジ・アカデミーは、2005年からは英会話スクールも運営するように。

どの教室でも共通しているのは、生徒の自主性を一番に考えていること。

たとえば学習塾はすべて個別授業。生徒はそれぞれ自由な席につき、その日何を学びたいかをスタッフと相談する。それをもとに、使う教材などを一緒に決めるという。

「英会話スクールも同じで、テキストは100冊以上の洋書のなかから、それぞれの生徒さんに合わせて一緒に決めていきます。だから同じクラスに参加していても、読んでいるテキストはみんなバラバラなんです」

テキストを選ぶ基準は、英語のレベルよりも自分が関心を持てる内容であるかどうか。

テキストを選ぶ基準は、英語のレベルよりも自分が関心を持てる内容であるかどうか。スタッフは、仕事や日常生活の話を聞きながら、生徒に合いそうな本を一緒に選んでいく。

「生徒さんが悩んでいる様子なら、その悩みを解決するヒントになりそうな本を提案してみます。生徒さんの思いや考えを汲み取るために、スタッフは人に興味があることが何より大切だと思います」

「英語力を伸ばすだけではなくて。いろんな本を知ったり、同じクラスの方と関わったりしてみなさん視野が広がっていきます。わたしたちスタッフはその場を促進するファシリテーターの役割なんですよ」

どのテキストを読むのか、どんなことを学びたいのか。

どのテキストを読むのか、どんなことを学びたいのか。生徒たちが自分自身で決めるように、スタッフも自分の働き方や人生を考えてほしいという。

「仕事は、それぞれのライフスタイルの一部です。理想の働き方は一人ひとり違っていて当たり前だから、それぞれの希望にできるだけ近いワークスタイルを実現したくて」

「休みも取りやすい環境を心がけていますし、在宅ワークにも対応しています。安心して働ける環境だからこそ、生徒さんにもきちんと向き合うことができて、いい循環が生まれると思うんです」

今回の募集をしてスタッフを増やすのも、恵比寿校のスタッフが時短勤務をはじめるため。

こんなふうに柔軟な考えを持った人のもとでなら、きっと働きやすいだろうなと思う。

三浦さんとのオンライン通話を終えて、今度は恵比寿校で働くみなさんにも話を聞いてみる。

まずは、開校時から働いている教室長の渡辺絵梨さん。

三浦さん夫妻とともに、この教室を一から形づくってきた方。

普段クラスはどんなふうに進んでいくんですか?

普段クラスはどんなふうに進んでいくんですか?「一冊のテキストを約3ヶ月かけて読んでいきます。2時間のクラスのなかで、本を読む時間とそこで得た気づきをシェアする時間を繰り返し設けていて」

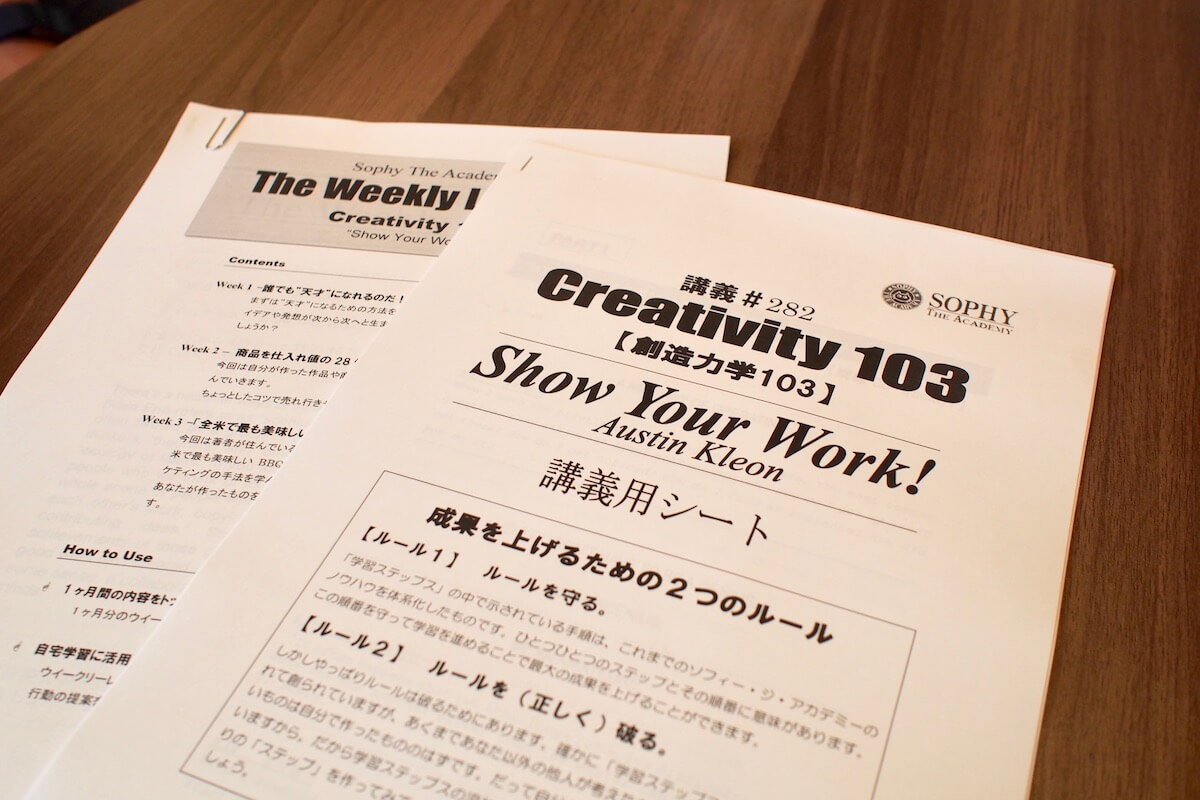

生徒は、テキストごとに作成された単語のリストや、読解ポイントをまとめた講義資料をヒントに読み進めていく。

最後に、その日のクラスで得た気づきや、本で学んだ知識を実生活にどのように活かしていくかというアイデアを全体にシェアして終了。

「英語はもちろん、テキストから得た学びも実生活に生かせるように。そう思いながらクラスを運営しています」

たとえば生徒のなかには、日本各地で創業100年以上の老舗飲食店を取材し、情報発信している方がいる。

これから英語でも発信していこうと考えていくなかで、仲間が翻訳してくれた英語記事の内容をしっかりチェックできるようになりたいと、スクールに通いはじめた。

その方には、どんなテキストを勧めたんですか?

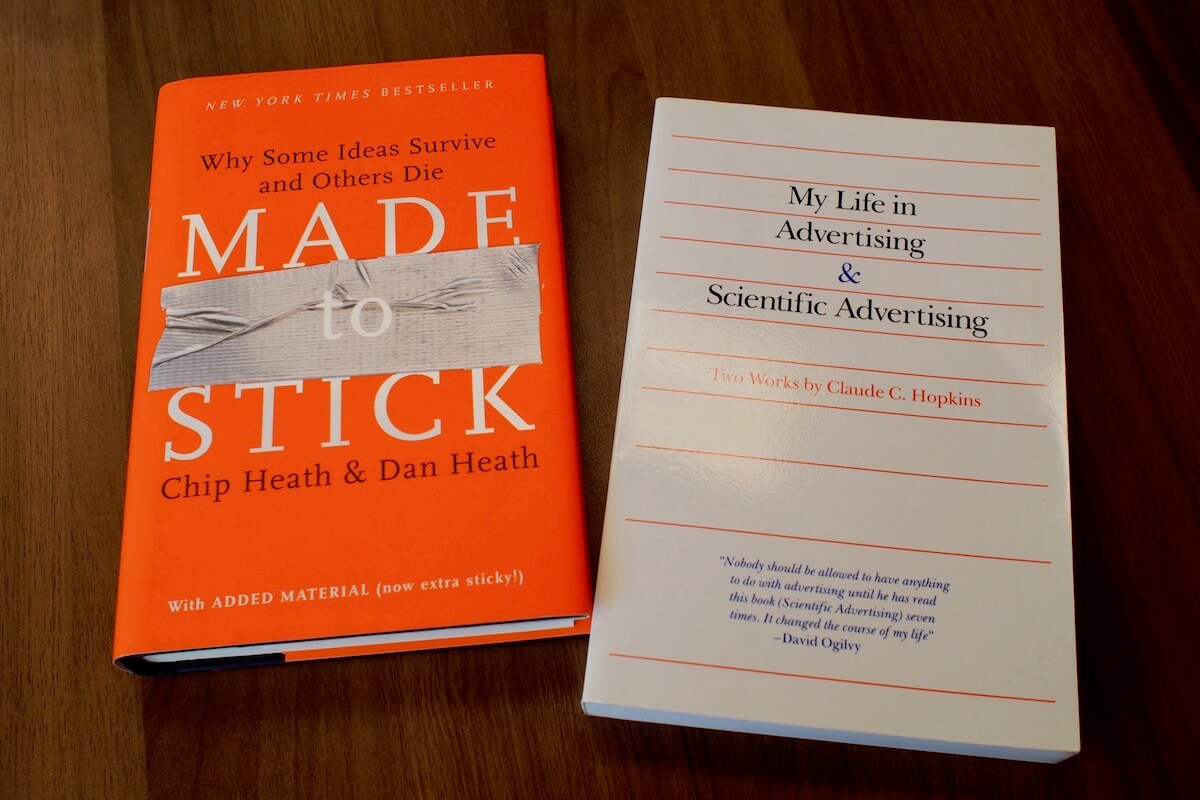

「“Made to Stick”という本です。『コーラを飲むと骨が溶ける』とか、一度聞いたらなぜか忘れられない情報ってあるじゃないですか。そういう情報や表現の特徴を説明して、記憶に残るメッセージのつくり方を学ぶ本なんです」

自分のWebサイトやSNSでの発信に活かせるのでは、と選んだこの本。書いてあることを実践しながら更新するうちに、SNSで話題になる記事も出てきたという。

自分のWebサイトやSNSでの発信に活かせるのでは、と選んだこの本。書いてあることを実践しながら更新するうちに、SNSで話題になる記事も出てきたという。「ほかには、ここで読んだ本をきっかけに留学をした人もいます」

留学! 本をきっかけに、ですか?

「もともとは国際協力の仕事への転職を考えていた方で。“Write it Down, Make it Happen”という、『自分の夢を紙に書き出すことで実現に近づける』ことがテーマの本を読んでいました」

「その本を読んで自分の考えを書き出すうちに、自分は転職したいんじゃなくてもっと学びたいんだってことに気づいたみたいで。海外留学に詳しいほかの生徒さんから情報をもらったりして、実際にこの秋からイギリスに留学されています」

その生徒はより多くの人にこの本で学んだことを伝えたいと、自らワークショップも企画していたそう。

こんなふうに本で読んだことをきっかけに、自分自身に変化が生まれていく人は多いという。

「宿題だからやらなきゃって気持ちで学んだり、勉強のためだけに興味のない教材を使ったりするんじゃなくて。仕事や生活のなかで得たい情報や解決したい課題にマッチした本を読んで、実生活で活かしていくほうが、英語も早く上達できると思いますよ」

「宿題だからやらなきゃって気持ちで学んだり、勉強のためだけに興味のない教材を使ったりするんじゃなくて。仕事や生活のなかで得たい情報や解決したい課題にマッチした本を読んで、実生活で活かしていくほうが、英語も早く上達できると思いますよ」続けて話を聞かせてくれたのは、入社して3年になる内藤まどかさん。もともと地元の長岡校で働いていたものの、結婚を機に恵比寿校に異動した。

「ここに通う生徒さんは、年齢も職業もさまざまで。いろんな人が集まるのが、ソフィーのユニークなところだと思います」

「ここに通う生徒さんは、年齢も職業もさまざまで。いろんな人が集まるのが、ソフィーのユニークなところだと思います」学校の先生や経営者、医師に大学生。日常生活では交わらないような人たちがひとつのクラスに集まり、会話をする。

クラスの定員は最大15人。参加人数も毎回異なるし、仕事などの都合で遅刻や早退もあるそうだから、臨機応変にクラスを運営する力がスタッフには求められる。

「生徒さんは、クラスに参加することでいろいろな影響を受けると思います。若い学生さんは、実際に働いている大人の話が聞けるので、将来について考えるきっかけになるし、私たち大人は、学生の夢や目標を聞いていて刺激になるんですよね」

もともと英語は好きだったものの、クラスのテキストで扱うような英語のビジネス書はほとんど読まなかったという内藤さん。働くうちに生徒たちから刺激を受けて、積極的に読むようになったという。

英語という共通点を持った、多様な人たちが集まるフラットな場。この環境が、お互いにモチベーションを高め合うことにもつながっているように思う。

最後に紹介するのは、入社2年目の冨樫(とがし)侑太さん。もともとはメーカーの営業として働いていて、日本仕事百貨の記事をきっかけに入社した。

「英語で論文を書く大学に通っていたんです。洋書を読んで、その内容をまとめて自分の意見を伝えていると、英語力も上がるし知識も増える。すごくいいやり方なのに、意外とこの方法をとっているところって少ないんですよね」

「英語で論文を書く大学に通っていたんです。洋書を読んで、その内容をまとめて自分の意見を伝えていると、英語力も上がるし知識も増える。すごくいいやり方なのに、意外とこの方法をとっているところって少ないんですよね」洋書を通じて英語を学んだ原体験があったという冨樫さん。

実際に働きはじめて、どうでしたか?

「研修期間に生徒さんと同じ立場でクラスに参加したんですけど、びっくりしました。みなさんあっという間にテキストを読んで。僕が『このあと何を喋ろう』って困っている間に、どんどん喋りはじめるんです。すごいなあというのが第一印象でした」

最初は戸惑ったものの、クラスに参加するうちに学生時代の経験を思い出し、少しずつ慣れていったそう。

最近はクラスの運営に加え、講義資料の作成も任されている。

「新しいテキストが入ったら、まずは自分で読んでみます。要点や解説しておきたいところを選んで、資料を作成します」

抜き出す箇所は、自分が面白いと思った部分が中心。ポイントになる単語をまとめたり、作者が伝えたいメッセージを一緒に考える資料や、解説の音声データもつくっているそう。

テキストはどれも分厚く、資料を一冊ぶんつくるだけでもかなりの労力。

新しく入る人もクラスの運営に慣れたら、冨樫さんの仕事を手伝うこともあるかもしれない。

「本の種類が多いので、生徒さんに勧めるために内容を知っておく必要があるのは大変です。自分が読んだことのない本だと、クラスで聞いた生徒さんの話が参考になることも多いですね」

「本の種類が多いので、生徒さんに勧めるために内容を知っておく必要があるのは大変です。自分が読んだことのない本だと、クラスで聞いた生徒さんの話が参考になることも多いですね」「ここの仕事は、教えるって感じじゃなくて。生徒さんと一緒に学んでいく場所だと思います」

伴走するようなイメージでしょうか。

「うーん、伴走もしていないかも。頑張って走っている人に、たまに水を渡すような(笑)。それくらいの距離感かなと思います」

さまざまな人が集まり、お互いに刺激し合いながら変化していく。

さまざまな人が集まり、お互いに刺激し合いながら変化していく。この教室で働くスタッフも、きっと成長していける場所なんじゃないかと思いました。

(2019/10/3取材 2020/2/10再掲載 増田早紀)