※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

「10人入ったら6人が辞める会社です。そこも全部オープンに話したいなと思って」

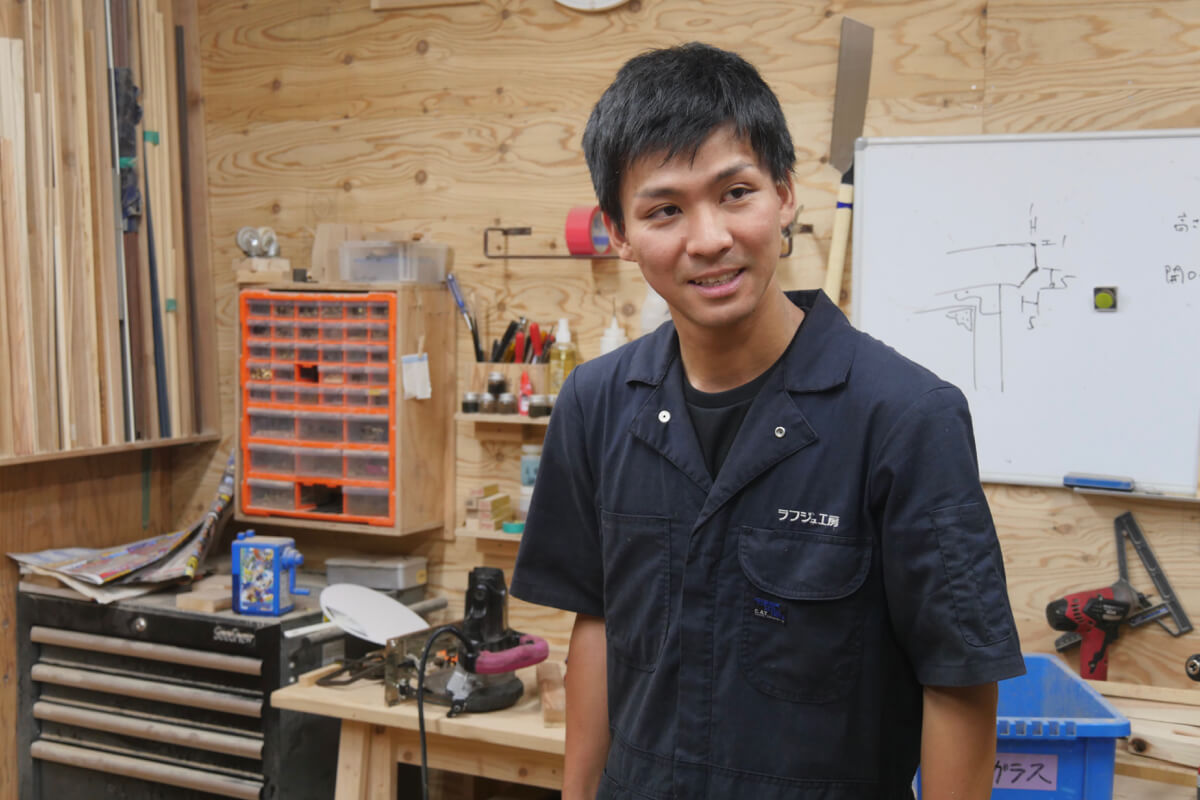

そう話すのは、アンティーク家具の修理や販売を行うラフジュ工房代表の岩間さん。取材がはじまってすぐにこの言葉が出てきたので、驚きました。

広報やカスタマーサポートなど、事務方の離職者はほとんどいないものの、家具の修理・生産を行う部門は人が定着しないそう。

事業の生命線でもある生産部門。これまでもさまざまな対策を講じてきましたが、離職率はなかなか下がりません。

次第に岩間さんは、そんな状況を受け入れようと考えるようになりました。

根っこにあるのは、まずやってみるという姿勢。だからこそ、「やってみなきゃわからないし、やってみて辞めることはマイナスではない」と言います。

今回は、アンティーク家具の修理サポートやラフジュ工房のオリジナル家具づくりを担うリペアアシスタントを募集します。

アシスタントとして経験を積み、より高度な技術を要するリペア職にステップアップすることも可能。経験は問いません。

訪ねたのは、茨城県常陸太田市。

JR常陸大宮駅からタクシーに乗り、10分ほどで本社に到着した。

白い本社屋と並ぶ三角屋根の建物が工房。思ったより奥に続いていて、広々としている。

駐車場を挟んで反対側には、昨年末にオープンしたばかりの店舗と倉庫がある。

店舗の一角でまず話を聞いたのは、代表の岩間さん。

もともとは岩間さんが買い付けてきた古家具を、実家の裏庭で直して販売するところからはじまったラフジュ工房。

日本の古い家具を未来に残したい。

そんな想いで11年前に会社を立ち上げた。

今では、従業員数は50名を超え、在庫の数は5000点以上。業界随一の規模を誇っている。

ところが、主にリペア職において、入社して2年ほどで辞めていく人があとを絶たない。なかには2〜3ヶ月で辞めていく人もいるという。

「まあおれは、自分の好きなことをやってきたので。一生懸命やってれば辛い日も憂鬱な日もありますけど、かといって月曜に会社に来るのがいやだという人のことがまったくわからなくて。ずっとふたをしてきたというか、遠い世界のことみたいに思っていたんです」

サービス残業はなく、有休消化率は100%。

工房はひとりに一部屋を割り当て、冷暖房や空調、工具類も完備。マネジメントにも力を入れて、ソフト・ハード両面から働きやすい環境をつくってきた。

それなのに、なぜ…?

「もうね、どうしたもんかと。そもそも働くってどういうことなのかって、根源的な疑問も出てくるようになってね」

考えに考えた結果、岩間さんは人が辞めていくことを受け入れることにした。

「これまでは、離職率の低い会社がいい会社だ、というところで思考停止していました。辞めそうな人と何度も面談をして、楽しく働いているスタッフとはなかなかコミュニケーションがとれない。これはおかしいなと思って」

「それに、辞めていく人が悪いとも思っていないんです。合わない環境で歯を食いしばって働いても、お互い不幸じゃないですか。何か違うなと思ったら前向きに転職できて、『次の場所でもがんばってね』と手を振れるような会社を目指したらいいんじゃないか、と今は考えています」

働く人も会社も、お互いを縛らない。

それは一見ドライな関係性にも思えるけれど、見方を変えれば、より自由な関わり方を試行錯誤しながらつくっていっているようにも見える。

あるいは、創業から11年が経過し、会社としてのスタンスや価値観が洗練されてきたことの表れ、とも言えるかもしれない。

一方で、創業時から変わらず大事にしていることもある。

それが、「まずやってみる」という姿勢。

「うちは、入ってきた人に手取り足取り教えません。リペアの仕事は量稽古、つまり量をこなして質が上がっていくものなので、せいぜい教えられるのは切った・貼ったの基本的な技術だけ。それ以上はケースバイケースで応用がきかないので、教えられないんです」

アンティーク家具は手づくりの1点ものも多いし、傷のつき方や保存環境、つくられた年代によっても、リペアに必要な技術や道具が変わってくる。

ときには工具から自作することもあるそうだ。

体系立てたマニュアルをつくることはできないから、まずは自分の頭で考え、手を動かす。もちろん、わからないことがあれば先輩に聞くこともできるけれど、自分で創意工夫し、実践できる人のほうが向いている仕事だと思う。

「そもそも、会社が社員を育てるっていうのはおこがましい考え方だと思っていて。やる気のある人は、自分でどんどん吸収していくじゃないですか。その姿勢を大事にしたいですよね」

その言葉通り、4月に入社して以来どんどん技術を吸収しているのが、リペア職の天野さん。

出身は大阪。都市部で育った。

祖父母も両親も手に職を持った家系で、それぞれに何かを貫く背中を見てきた。

「80歳のおじいちゃんもバリバリ現役で働いていて。ぼくは、どんな仕事だったら定年を考えずに、死ぬまでやっていけるかなと考えたとき、古いものに携わりたいと思ったんです」

芸術系の大学に進学し、木工を専攻。

目利きの力をつけるため、リサイクルショップで働きはじめる。

「古いものを買ってきて、欲しい人に売る。もともとはそういう仕事をしたかったんですけど、自分のなかでいまいち納得のいかないところがありまして」

モヤモヤしていたころ、インターネット検索で見つけたのがラフジュ工房だった。

そのページで目にしたのは、アンティークの和箪笥に鉄脚をつけた商品。移動や掃除がしやすいし、見た目にも現代の住空間に馴染む。

「自分のしたかったことはこれだ!って、そのときはっきりわかって。使われずに眠っている古い家具を、次の世代でもまた大事に使ってもらいたい。そのために、現代に通用する家具を世に出していきたいと思いました」

そんな勢いで入社してきて、ギャップはなかったですか。

「なかったですね。ただ、思った以上にすごいことをやってる会社だな、とは思いました」

というと?

「リペア前の家具って、100人いたら97人はゴミだって言うぐらいボロボロなんですよ(笑)。形はよくても虫食いだらけで、開けたら背板も引き出しの板も全部なかったり、金具も錆びてたり。こんなの直して意味あるの…?と思うこともあります」

「でも、その家具が目の前にあるということは、それをつくった職人さんがいて、誰かが大事に使ってきたという歴史がある。未来につなぐ架け橋になれる、いい仕事だなと思っています」

家具の状態によっては、前板を数ミリのみ残して、あとは新材で仕上げることもある。もはやアンティーク家具と言えるかはわからないけれど、古いものがまた使える形に生まれ変わる瞬間が楽しいそう。

会話が波に乗ってきた天野さん、さらにこんなことも教えてくれた。

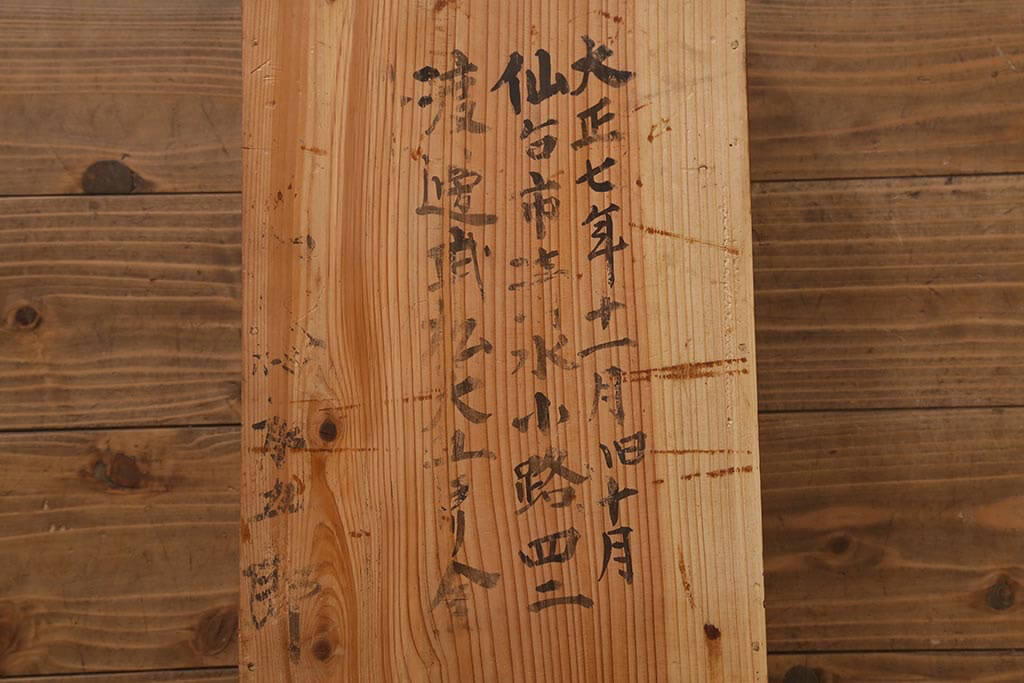

「昔のタンスの裏側には、職人さんが何歳のとき、~町に住む誰々に、金いくらで売ったとか書いてあるんですよ。なかには『仙台市、雪3寸ばかり積もりけり』とか。出荷した日の状況が、日記のように書かれていたりして」

「そういう歴史の一部や、人間くさい部分が入った家具をぼくがリペアして売れたときはうれしいです。その職人さん、大事にしてくれた人に対して胸をはれるというか。自己満足かもしれないけど、そんな喜びもありますね」

大阪からこちらに引っ越してくるときの不安はありませんでしたか。

「たしかに不安はありました。でも実際に住んでみて、自分には合った土地だと感じています。何よりやっぱり、やりたい仕事をして、家でも気楽にのんびり過ごせているので」

通常9時始業のところ、天野さんは自主的に8時に出社しているという。1時間集中して作業し、9時からは朝礼。その後はお昼休みや午後の休憩を挟みつつ、ひたすら作業に没頭する。気づいたらあっという間に終業時間になっていた、という日も少なくない。

工房の周囲は田んぼに囲まれていて、夜になると一帯が真っ暗に。ぐっすりと眠って、翌朝からまた体を動かして働く。仕事も暮らしも、いいリズムが刻めそうな環境だ。

少し人手が足りないこともあり、商品の整理や、ときおり出張買取にも同行している天野さん。現在は工房内外の仕事が半々ぐらいの割合だという。

天野さんは、古いものに対する情熱や信念を貫いている人。

一方、現場のマネジメントを担う生産課の板谷さんは、違ったモチベーションで働いている人だと思う。

「たしかに、アンティーク家具はそんなに好きじゃないですね(笑)」

「自分にあるのは責任感かなと思います。この会社でつくったものが誰かの手に渡り、ずっと使われていく。そのために、この単価でいいのか、この品質でいいのかと考える。その部分の責任感ですかね」

これまでは高品質のリペア済み商品にこだわってきたラフジュ工房。

最近では、製作当時のよさを残した商品を「時代の味そのままに使える」シリーズとして販売したり、サイズや素材など、お客さんの好みを反映できる「セミオーダー品」の受注をはじめたり、古材や新材を用いて「ラフジュ工房のオリジナル商品」をつくったり。柔軟にものづくりの幅を広げてきている。

当初は本格的なリペアをせずに家具を販売することに抵抗があったものの、いざ販売をはじめると評判がよく、手をつけられず倉庫に眠っていた商品がお客さんの目に触れる機会も増えて、いい効果を生んでいるそうだ。

また、ラフジュ工房のオリジナル商品であればマニュアルにもとづいた製作がしやすくなるので、新人のうちにいきなり難解なリペアの仕事を任せなくてもよくなった。

今回リペアアシスタントとして入社する人も、まずはオリジナル商品の製作に取り組むことになる。

「リペア職は工具や大型の機械を使った修理・修復を行うため、高い技術が求められます。まずは簡単な作業を行ってもらい、少しずつスキルアップしてもらえればと思います」

「アシスタントからリペア職に移る明確な基準はないです。その人の作業スピードや動き、学ぼうとする姿勢でわかると思うので。そこに腕が伴ってきたら、一度面談をしようと思っています」

リペア職の道を選べば、天野さんのようにいろんなことに挑戦できる機会が巡ってくる。反対に、アシスタントとして、定時の時間内で働く道もある。自分で働き方を選ぶ余地もあるように感じた。

まずやってみる。

この会社の姿勢は、この一言に表れていると思います。

自分が向いているかどうかも、やってみなければわかりません。はじめたらどんどんのめり込んでしまうかもしれない。

アンティーク家具、手仕事、歴史の継承。

何か興味を惹かれるものがあれば、まずはラフジュ工房のみなさんに会いに行ってみてください。

(2018/8/28 取材 中川晃輔)